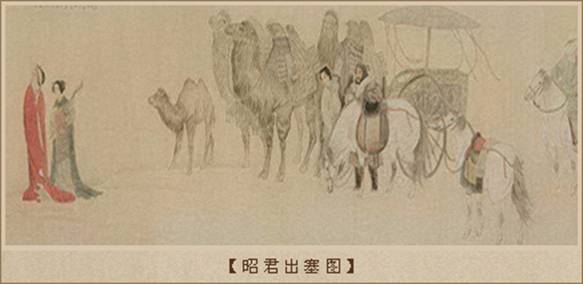

昭君出塞——汉朝与匈奴的和亲

她是一位弱不禁风的柔弱女子,却担负着两个民族和平的重担;她是一位江南水乡养育的绝代佳人,却在北方草原度过了大半生。她有着怎样传奇的一生?她到底有什么功劳,千百年来,一直被人传颂?她到底是一个什么样的人呢?

对于居住在中原地区的农耕民族来说,似乎总有一个挥之不去的梦魇,那就是北方的游牧民族。游牧民族居无定所,终年过着逐水草而居的生活,生产设备相当简陋,经营非常粗放。在与大自然的抗争中,游牧民族又养成了剽悍、勇猛的性格,善于骑射。这与中原地区的农耕民族恰恰相反。游牧民族为了获得自己需要但是自己又无法生产的物品时,只有通过抢劫的方式。游牧民族与农耕民族之间的矛盾也就暴露出来,他们之间的战争也就无可避免了。他们的战争甚至可以追溯到商朝。从殷墟出土的资料来看,商朝的最高统治者曾经一次又一次的抗击着来自西北和北方的鬼方、土方和羌方。

在中华民族几千年的历史长河中,游牧民族与农耕民族在很长一段时间都是处于战争状态。战争毕竟是残酷的,所以有时候为了和平,就会采取一些办法或措施,比如和亲。

在几千年的历史中,和亲事件数不胜数,但是真正能够载入史册,流传至今的却少之又少。其中最有名的、在民间流传最广的莫过于“昭君出塞”的故事。为什么昭君出塞的故事能流传至今?它在中国的历史上到底起到了什么作用呢?

匈奴是中国古代蒙古草原上的一支游牧民族,据《史记》记载,匈奴的先祖是夏朝的遗民,在向西迁移过程中,逐渐形成了匈奴族。早在春秋战国时期,匈奴就经常南下掠夺,骚扰中原,秦始皇统一六国后,一方面以蒙恬为大将打败了匈奴,另一方面为了防御匈奴的劫掠,又动用近百万民力修筑了举世无双的万里长城。

但是长城并不能完全抵挡住匈奴人的铁蹄,西汉初年,匈奴在冒顿单于的率领下,频繁进犯中原。西汉开国皇帝刘邦领兵三十万,北击匈奴。由于轻敌冒进,刘邦和他的先头部队被四十万匈奴骑兵围困在平城白登山长达七天七夜。直到刘邦采用陈平的“奇计”,贿赂冒顿单于的阏氏,才得以狼狈逃脱。这一战,说明当时的汉朝还不具备战胜匈奴的实力,为了缓解匈奴对内地的侵扰,不得不采取屈辱的“和亲”政策。

直到汉武帝时期,西汉国力逐渐强盛,汉武帝相继起用卫青、霍去病等将领,组织起强大的骑兵部队,开始对匈奴实行大规模的反击。公元前127年,匈奴以2万骑兵进攻汉,卫青率3万骑兵收复河套地区,解除了匈奴对长安的威胁。公元前121年,霍去病夺取河西地区,设酒泉、武威、张掖、敦煌四郡,隔断了匈奴与羌人的联系。公元前119年,匈奴大举南下掠夺,卫青、霍去病两路出击,大败匈奴主力,致使匈奴远徙漠北。这次战争使匈奴长期不敢南下,中国北部获得了较长时间的安宁。

公元前60年,虚闾权渠单于去世,为争夺单于之位,匈奴内乱,各个势力集团纷纷自立为单于,经过激烈的混战,最后剩下呼韩邪单于和其兄郅支骨都侯单于。在接下来的权力争斗中,呼韩邪一再败北。为了恢复和维持自己的统治,他不得不投靠汉朝,遣子入汉,对汉称臣。后来西汉帮助呼韩邪单于彻底击败郅支单于,呼韩邪对汉朝彻底臣服。公元前33年,呼韩邪单于亲自来到长安,并提出和亲的请求,表示“愿婿汉氏以自亲”,即愿意作汉朝的女婿,真正成为一家人。汉元帝答应了他的请求,决定挑选五个宫女当公主嫁给呼韩邪单于。

消息传到宫中后,宫女们都兴奋不已,因为谁也不想整天被关在暗无天日的皇宫里;但是当她们知道,是要到荒凉的匈奴时,那颗激动的心,顿时冷却下来。这时候却有一个宫女毅然站出来表示愿意去匈奴和亲,她是谁呢?为什么有勇气只身前往蛮荒之地呢?

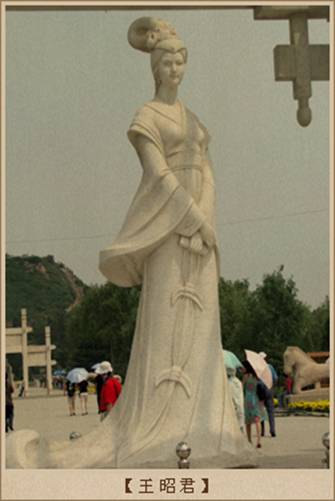

她就是王昭君,湖北秭归人。民间传说,王昭君之母,一日进庙求神,夜里,梦见一轮明月投入怀中,不久生下王昭君。故乳名皓月。王家虽然家境清苦,但却是书香门第,自小,昭君除了跟着母亲学习女红外,还让父亲教习她琴棋书画,而昭君天生丽质,聪慧异常,所学之物,无所不精。而昭君的绝世才貌,也顺着香溪水传遍南郡。公元前36年,汉元帝下诏,征选秀女,充实后宫。才貌出众的昭君自然在征选之列。这一年,王昭君挥别父母,登上了雕花龙凤官船,开始了她不平凡的人生。相传昭君入宫前,为了让乡亲们能永远喝到井水,于是把一块楠木嵌在井口,这口楠木井,流传二千年从来没有干枯过。

入宫后的昭君,并没有因为才貌出众而受到汉元帝的宠幸。据说汉元帝时,由于宫中的美女众多,无法一一宠幸,于是派画师给宫女画像,再根据画像来召见宫女。为了能够被召见,宫女们纷纷贿赂画师,希望画师把自己画的美丽漂亮,唯独王昭君不屑如此,据说当时的画师毛延寿见昭君不肯贿赂他,便把昭君的容貌画的极为普通,并且还在画像上点了一颗丧夫落泪痣。所以进宫五年,昭君仍然是一个普通的宫女。五年的宫中生活,一点点地消磨着昭君的意志。当得知要选派宫女去匈奴和亲时,王昭君毅然表示自愿下嫁匈奴,从而开启了一段令后人世代传唱的佳话。

在呼韩邪单于临行之时,元帝召见了这五位要去和亲的“公主”,据《后汉书》记载:“昭君丰容靓饰,光明汉宫,顾景斐回,竦动左右。”皇帝和满朝文武都惊为天人,可见昭君之美貌。汉元帝见后悔之不已,很想把昭君留在宫中,无奈已经许给了匈奴,只好忍痛割爱。

王昭君嫁给呼韩邪单于后,深受单于的宠爱,被封为宁胡阏氏,意思是她把和平、安宁和兴旺带给了匈奴。后昭君为呼韩邪单于生下一子,名伊督智牙师,封为右日逐王。三年后,呼韩邪单于逝世。

呼韩邪单于的长子雕陶莫皋继立为单于。按照匈奴风俗,新立单于可以娶自己的庶母为妻。但是这与汉族人的礼教观念却是不符的,于是王昭君上书汉庭,请求汉朝接她回去。这时的汉元帝已经驾崩,继位的汉成帝命她遵从匈奴风俗。昭君无奈,只得按照匈奴习俗,成为了雕陶莫皋单于的阏氏,两人一起生活了十一年,并生了两个女儿。

昭君在匈奴生活了几十年,不仅适应了草原的生活,而且积极参与政事。同时她还向匈奴女子传授纺纱、织布技术,与匈奴人民共同劳动,共同生活,深受匈奴人民的爱戴。

王昭君死后,葬在大黑河南岸,墓地至今尚在,在今内蒙古包头西南五十里的黄河岸边。据说入秋以后,塞外草色枯黄,唯王昭君墓上草色青葱一片,所以叫“青冢”。

王昭君出塞和亲,促进了汉匈两族的友好相处,推动了汉匈的经济文化交流。史载,昭君和亲后,“边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶亡干戈之役”。现代史学家翦伯赞曾写诗赞扬说:“汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟,何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年。”游牧与农耕民族在历经长期的争斗后,终于迎来了这来之不易的和平时期。