神秘甲骨——中国现存较早的汉文字系统

文字,是人类文明的标志,它记载着人类的历史,传承着人类的文明;它记录了一个民族的辗转迁徙,一个国家的兴衰成败。但是,文字本身也有一部历史,也在不断演变进步。

中华民族的文字源远流长,最远可以上溯到半坡人的陶器符号。然而,到底在什么时候中国才有了成熟的文字,又是谁从尘封的历史中发现了这种文字,它们又能告诉我们一段怎样的传奇呢?

一个王朝的历史记录在一片龟甲上,如果不是他,或许这一片片珍贵的甲骨早被熬成汤药,中国文字的历史也无法向前推进一大步。这个人就是清朝末年的一位官员王懿荣,这种文字就是今天我们所熟知的甲骨文。一个是清末官员,一个是几千年前的文字,他们是如何结下缘的呢?这就要从王懿荣得的一场病说起。

王懿荣,山东福山人,生于官宦世家。青年时,他虽然饱读诗书,但一直科举不中,连续七次名落孙山。直到36岁才考取进士,走上仕途。1894年,王懿荣受命到最高学府国子监,担任最高长官。1899年的秋天,王懿荣得了疟疾病,用了许多药都不见好转。光绪皇帝闻讯后,派太医前去探视,太医给他开了一剂药方,药方上有一剂叫“龙骨”的药,略懂医道的王懿荣出于好奇,亲自查看了买回来的龙骨碎片。不料,他竟然发现有的小碎片上刻划有似篆非篆的奇异纹络,他马上意识到这些刻划非比寻常。于是,他吩咐家人到北京各大药房买下带字的龙骨,并出高价从古董商手里收购这样的龙骨。王懿荣为何对带字的龙骨产生这么大的兴趣,他到底在龙骨上发现了什么?

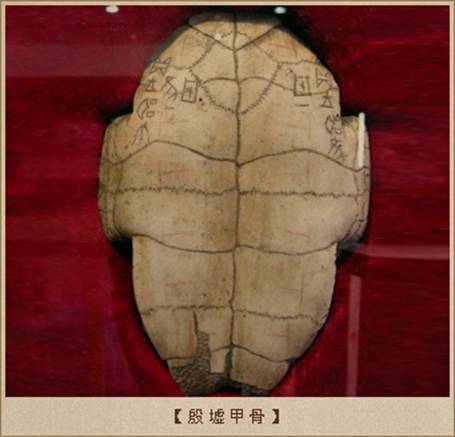

原来,学识渊博的王懿荣,精通古文字,对金石、版本、书画也有很深的造诣。他在反复把玩这些龙骨时,意外地发现上面有许多刻划的痕迹,于是他尝试着把龙骨碎片拼到一起,居然拼成了几块完整的龟版。当他小心翼翼地擦去龟版上的泥土,不由地惊呆了,因为他在这些所谓的“龙骨”上发现了类似文字的刻痕。王懿荣初步断定,这很可能是夏商周时期遗物。在不长的时间里,王懿荣先后收集了1500多片甲骨。他一边收集,一边研究。依靠深厚的古文造诣,翻遍各种史料典籍,最后,他得出结论,这是商朝专门用作占卜用的甲骨,上面的划痕其实是一种比较成熟的古文字。由于这些文字都刻在龟甲或兽骨上,因此,人们称它为甲骨文。

王懿荣的发现,震撼了整个学术界,因为这无疑是探讨商朝历史文化的一把钥匙。然而,就在王懿荣发现甲骨文的第二年,八国联军攻陷了北京,这位富有民族气节的爱国学者还没来得及对这些珍贵文字作进一步研究,就为国捐躯了。王懿荣死后,家道中落,他的儿子把家中收藏的甲骨卖给了王懿荣的好友——《老残游记》的作者刘鹗。刘鹗也叫刘铁云,他通过研究这些甲骨,写出了甲骨专著《铁云藏龟》,使世人眼界大开。从此,研究甲骨文成为一门系统的学科。

由于近代中国艰难曲折的历史,甲骨也像其他文物一样,饱经沧桑,历经劫难,散布在海内外。其中大陆收藏的有97600多片,台湾收藏的有30200多片,香港有89片,流散到日本、加拿大、美国、英国等12个国家的有26700多片。其中,日本收藏最多,有12000多片。也正因为如此,研究甲骨文成为一门世界性的学问。

从王懿荣发现甲骨文到现在,已经有一百余年的历史,经过不断地考古发掘,出土的甲骨已有15万片以上,主要发现于河南安阳小屯一带。这里曾经是商朝的都城殷,自公元前14世纪商王盘庚迁都于此后,商朝历经八世十二王,共二百七十三年。周灭商后,殷都成为废墟,商朝的历史也随之尘封于地下。所以,甲骨文成为研究商朝历史的最好材料,这也标志着我国有文字可考的历史,是从商朝开始的。

甲骨文到底是什么样的一种文字,为何说它是一种比较成熟的文字?它为何被刻划在龟甲上,它到底展示了一个怎样的商王朝?

出土的甲骨文大约有4500个单字,已解读的有2000字左右,通过研究这些已经识读的单字,我们发现,甲骨文基本上是一种象形文字,如日、月、牛、羊、人等。而今天的汉字,仍是以象形字为基础的形符文字。甲骨文形声字占25%左右,今天的形声字占90%左右,可见,甲骨文已具备后代汉字结构的基本形式。此外,甲骨文还有大量的指事字、会意字、形声字。虽然,这些文字和现在使用的文字,在外形上有巨大的区别,但是从构字方法来看,二者基本是一致的。

甲骨文是一种成熟的文字,那么到底是谁创造的呢,它们又记载了殷人怎样的历史呢?关于汉字的起源,中国古代文献上有种种说法,如“结绳”“八卦”“图画”“书契”等,古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。现代学者认为,一种成熟的文字不可能完全由一个人创造出来,它应该是人们在长期实践中创造出来的。

殷墟出土的甲骨是作何用的呢?这要从商朝的占卜之风说起。当时,占卜之风盛行,王室贵族遇事必占,大至国家大事,出兵征伐,祭祀收成;小到私人生活,外出狩猎,生病就医都要占卜一番,以问吉凶。于是,占卜变成了国家政治生活中的一件大事,王室贵族有专门的机构和占卜官。占卜时,通常先在甲骨的背面挖出或钻出小浅窝,甲骨学家称这些浅窝为“钻凿”。占卜时,在这些浅窝处加热,直到使得甲骨表面产生裂痕,这就是“兆”。甲骨文里“占卜”的“卜”字,就像“兆”的样子。然后,占卜官根据“兆”的形状来判断凶吉。之后,由专人在裂纹旁刻字,记录占卜的事项和对凶吉的判断等,这就是卜辞。刻有卜辞的甲骨最后作为档案材料收藏在窖穴中。一条完整的卜辞由四部分组成:前辞,占卜的时间、地点和占卜者;命辞,也就是卜问之事;占辞,观察征兆判定吉凶;验辞,占卜后应验的结果。

殷墟出土的甲骨卜辞主要记录和反映了商王的活动和商朝的政治、经济情况。由于商王几乎每事必卜,故甲骨文内容涉及商朝社会的各个领域,政治、经济、军事、文化,无所不包。从甲骨文中有关商朝阶级和国家的资料可知,商代的奴隶、平民、奴隶主、贵族及各级官吏的组成,军队的编制,刑罚的种类,并知道早在商朝就已经设置了监狱。

由于农业收成的好坏直接关心到国家的稳定,所以在甲骨文中关于商王占卜农业收成的记录很多:农业方面,涉及黍、稷、麦、耒、稻等各种农作物的名称;畜牧业方面,后世常见的马、牛、羊、鸡、犬、猪等都十分常见,而且出现了专门畜养牲畜和家禽的牢厩。渔猎在商朝社会生活中起着一定的作用,甲骨文记载了狩猎方法和获取的各种猎物。此外,甲骨文里还有关于贝、朋、珏和舟、车以及传递制度等商业、交通方面的材料。

甲骨文中有关商朝思想文化方面的内容也很丰富。在天文历法方面,有日食、月食等记录,也有“十三月”等闰月材料和干支记日及每日不同时间阶段的“时称”等。在气象方面,有不少卜雨、卜风以及易日、云、雷、雹、雪、虹等记载。在医学方面,有头疾、牙疾、鼻疾、肘疾、足疾等疾病的记载,也有关于生育的记载。

甲骨文,这些龟背上的文字,是古人留给我们后人的宝贵财富,它不仅保存了几千年前商王朝的历史,还向我们展示了中国文字的发展脉络。随着时代的发展,中国的历史是否还会被记载在龟甲或兽骨上,而后出现的金文与甲骨文相比,又有怎样的进步?或许,当你走进青铜时代,才能揭晓答案。