史家绝唱——《史记》与《汉书》

五千年的华夏历史,流传着多少波澜壮阔、感人至深的历史传说;演绎了多少惊心动魄、悲欢离合的历史事件;创造了何等光辉灿烂、魅力无穷的文化,所有的这一切,能够为后人所熟悉、所传承,其中很重要的原因,就在于我国古代社会一直存在着一个特殊的群体,这就是史官。

史官,他们用自己的信念和忠诚,默默地洞察着时代的风云变幻,记录着王朝的起伏更迭,收藏着劳动人民辛勤创造的一切文明成果,最后用手中的笔,将它们记录成凝结的历史。

我国的史学文化究竟是从什么时候开始,最早的一部公认的史学著作又出于何人之手,它对后代的史学创作又有什么影响,又是谁留下了大汉帝国的风云忠实的记录?

在中华民族源远流长的历史文化中,修史活动似乎和华夏族的历史一样悠长。传说三皇五帝时代就有了典籍,称作“三坟”“五典”,黄帝时就有了名为仓颉的史官。这种传说虽然不能尽信,但至少说明修史是和文明结伴而生的一种活动。

史学之所以能够成为一项系统完整的学科,是和历代统治者的重视,以及历代史官的忠于职守分不开的。从可以查询的文字资料来看,历代统治者都设有掌管史料、记载史实、撰写史书的官员。殷称作册,周有大史、小史、内史、外史、御史,秦汉时期称为太史令。由于史官的职责是记录古今成败祸福及存亡之道,以辅佐统治者治理天下,这就要求他们不仅要博闻强识、明于治乱,而且要求中正不屈,如实地记载历史人物及其事件,所以史官必须有才、有学、有识、有德,秉笔直书则成为历代史学家必须遵从的修史原则。

我国史学历史悠久,上古时期就有“结绳记事”的传说。夏朝由于文字不成熟和记录工具的缺乏,导致其历史资料匮乏。但商朝时候,成熟的甲骨文就出现了,于是商人便把自己的历史记录在龟甲兽骨上;到周代,人们又把重大事件刻在青铜器上,使这些文字材料得以保存至今,成为探索上古历史的第一手资料。在周朝,已经有了完整严谨的史学著作,其中首推的即是《尚书》和《春秋》。《尚书》中的“尚”同“上”,意思是上古之书,主要记录了商、周两代统治者的讲话和春秋战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事。而《春秋》本来是周王室和各诸侯国所记编年史的通称,但众多史书中唯一幸存的只有鲁国的编年史,因此《春秋》成为鲁国国史的专有名称,是我国现存最早的编年体史书。书中记载了上起鲁隐公,下至鲁哀公242年的历史。《春秋》虽然是鲁国编年史,但记载的内容却包括了周王室和其他诸侯国的政治、军事活动和一些自然现象。它与《尚书》一起被视为“史家之祖”,不仅开创了私家修史的先河,而且对编年体和纪传体两种史书体例的形成具有重要意义。此外,在春秋战国时代,我国古人还撰写了《逸周书》、《左传》、《国语》、《竹书纪年》、《山海经》等史学著作。总之,在春秋战国之时,我国的史学著作已经是琳琅满目,蔚为大观。

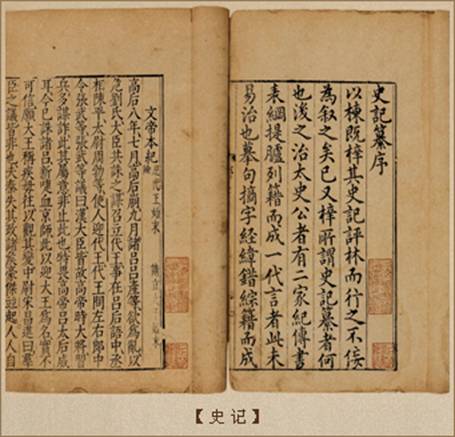

但真正在史学界具有开山鼻祖的地位,使史学成为独立学科的人则是西汉的司马迁,他所著的《史记》位居我国传统的二十四史之首。

司马迁,字子长,今陕西韩城人,大约生活在公元前145至公元前90之间,与汉武帝统治时期大致相当。他10岁开始读古书,曾经追随当时儒学大师董仲舒学习《春秋》,向孔安国请教过《尚书》。20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。后来回到长安,做了郎中,守卫宫殿门户,管理车骑,随从皇帝出行。期间,他几次同汉武帝出外巡游,到过很多地方。35岁那年,汉武帝派他出使云南、四川、贵州等地,他借机得以了解了那里一些少数民族的风土人情。司马迁家族曾经世代做过周朝的史官,其父司马谈又做了西汉王朝的太史令。汉武帝时期,国家空前统一,社会繁荣富庶,这激发了司马谈撰写通史的意愿,但尚未动手人却已逝,他临死前叮嘱司马迁一定要完成这一事业。公元前108年,司马迁接替父亲做了太史令,得以博览史官所藏图书,丰富了学识。公元前104年,司马迁开始动手编写《史记》。在编写过程中,一件突如其来的事件,差点使这一事业毁于一旦。公元前99年,西汉名将李广之孙李陵出击匈奴,不料兵败投降,汉武帝大怒。司马迁因替李陵辩护,触怒了汉武帝,被捕下狱。由于家里贫穷,他无法出钱赎罪,屈辱的接受了士大夫最不齿的 “腐刑”。公元前96年,司马迁获赦出狱,做了一直由宦官担任的中书令,掌管皇帝的文书机要,从而能够接触到更多翔实的史料,也能更深入的了解封建王朝的政治运作。他继续发愤著书,全力写作《史记》,大约在他55岁那年,终于完成了全书的撰写和修改工作。

《史记》原名《太史公书》,上起黄帝,下迄司马迁所处的汉武帝时代,记述了上下3000年的历史,全书以人物为主,辅之以编年和记事,体例严整,内容丰富,是我国古代第一部纪传体通史,为此后两千年间正史的编纂树立了规范。全书分为十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,共130篇,计52万6千5百字。本纪为记述历代帝王的事迹;表是春秋以来历代帝王和侯国的大事记;书记述天文、水利、经济、文化、艺术等方面的情况;世家主要记述诸侯王国的事迹;列传记述各种重要人物的事迹。本纪和列传是全书的中心,在书中所占篇幅最大,所以称之为纪传体。纪传体是司马迁首创的体例,《史记》便是我国第一部纪传体史书。这种体例一直被历代的史学家所沿用。《史记》不仅对上至皇帝、宗室贵族、外戚和官僚,下至陈胜、吴广等农民起义领袖进行记述和评价,还为古代、当代的著名学者、医者、商贾以及其他各行各业的各个阶层的代表人物立传,又对天文、历法、礼乐、水利、经济、少数民族等以专章的形式进行论述。因此,它比较具体生动地反映了我国封建社会前期正在形成的多民族国家的面貌。

司马迁在《报任安书》中,是这样叙述他下狱受刑后发愤修史的抱负的“究天人之际,通古今之变,成一家之言” 。因此,《史记》不但忠实地记述了历史,而且还表达了司马迁进步的史学观和人生观。《史记》在中国古代史学研究和文学发展中具有重要的历史地位,它既为研究西汉之前的历史提供了丰富的资料,又成为了后世历史研究的典范;同时,司马迁的史学思想更成为历代史学家修史所遵循的原则。此外,《史记》在文学方面的成就也反映了西汉时期传记文学的发展。鲁迅因此称赞《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。

两汉时期的另一部重要史学著作则是班固的《汉书》。班固是东汉扶风安陵人,其父班彪,是东汉著名的儒学大师和史学家。因为司马迁的《史记》只记述到汉武帝时期,因此,班彪撰写了《史记后记》以续《史记》。班固认为《史记后记》还不够完善,决定继续撰写,以求精益求精。东汉明帝永平五年,班固被人诬告私改国史而下狱。弟弟班超上书辩解,阐明真相,加之汉明帝赏识班固的才华,便委任他为兰台令史,掌管宫内藏书,从而使其有了更好的修史条件。班固以20余年时间,修成《汉书》120卷。不幸的是,班固因受外戚窦宪牵连死于狱中。而此时,《汉书》还尚未完成。幸而其妹班昭补写八表,马续补写了《天文志》,终于让《汉书》得以成为一个完整的体系。

《汉书》分为十二纪、八表、十志、七十传。上起于公元前206年刘邦起兵,下至公元23年王莽覆灭,记述了西汉230余年间的史事人物。《汉书》的体例仿照《史记》但却略有变动,例如将“本记”简称为“记”,“列传”简称为“传”,改“书”为“志”,取消“世家”而编入“传”中。十志也比《史记》中的八书的内容更加丰富、完善,其中《刑法》《五行》《地理》《艺文》四志和《百官公卿表》等为班固新创。十志通过对西汉政治、经济和社会文化方面的详细记载,为后人留下了丰富的汉代典章制度的史料。

《汉书》是我国第一部体例完整、内容丰富的断代史,开创了我国断代史的先河。其中的各传、志中载录了许多有关学术、政论的文章,因此该书又兼有一代文章总集的性质。其主要缺点是封建正统思想严重,《史记》中的《项羽本纪》、《陈涉世家》在汉书中都改成了“列传”,所以,其思想性远不如《史记》。

《史记》和《汉书》把西汉及其以前的历史准确翔实地记录了下来,为后人留下了丰富的史料,开创了纪传体通史和断代史的先河,所以史学上一直将“班、马”并称,以褒扬他们对后世史学做出的开创性贡献。也正是由于一代代史学家的努力,我国才形成了完整的史学体系,才能独步世界的保留了丰富的历代史学资料,为中国人民乃至世界人民留下了巨大的宝贵财富。