丝绸之路——融通中外的千年古道

位于欧亚大陆东西两端的中国和欧洲国家,分别代表着东西方文化。它们之间横亘着辽阔的欧亚内陆地区,也就是现在中国新疆以西的中亚地区。两千多年前,一条以汉都长安为出发地的贸易交通线途经这里向西延伸,或通往西亚,或绕过里海,但终点只有一个,那就是欧洲。由于丝绸是这条大陆交通线上运输最多的商品,所以,后人把这条古老的路线称为“丝路”或者“丝绸之路”。

谁是丝绸之路最早的开辟者,通往西方的丝绸之路到底又有几条?除了这条陆上的丝绸之路,是否还有海上的丝绸之路呢?

一提到丝绸之路,马上会想到张骞通西域。事实上,张骞并不是第一位开拓西域的人,丝绸之路有着比这更悠久的历史。

据史料记载,出访西域国家的第一位中国元首,可能是公元前10世纪西周时期的周穆王。当时他从今陕西西安出发,向西长途跋涉,到达了今天中亚的吉尔吉斯斯坦。以丝绸作为国礼,赠送给所出访的国家,这大概就是丝绸西传最早的历史了。

经现代考古发现证实,在公元前5世纪,已有一条从黑海北岸经土耳其平原、哈萨克丘陵到准噶尔盆地、河套地区以及蒙古高原的草原丝绸之路。希腊史学家希罗多德在公元前5世纪所著的《历史》一书中,也曾隐约提到这条古道。在张骞开通西域以前,居住在蒙古高原的游牧民族就充当了东西方交通的使者。他们先通过战争或其他方式从中原获得大量丝绸,然后通过草原丝绸之路运往西方贩卖,换取自己所需的物品。由此可见,这是一条充满暴力和血腥的丝绸之路。

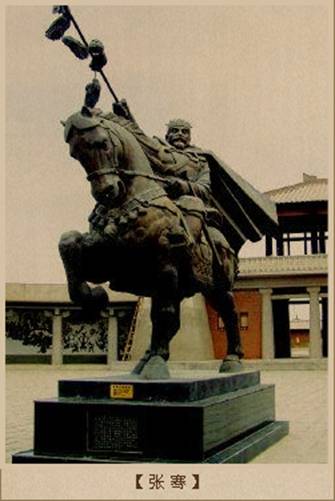

到公元前138年,汉武帝派张骞出使西域,其目的就是寻找传说中的大月氏,企图联合大月氏夹击匈奴。在途径匈奴疆域时张骞被俘。10年后,张骞终于找到机会逃脱,并最终到达了大月氏,但这时的大月氏已经不想与匈奴对抗了,张骞在西域停留一年多后,返回长安。在归途中,又被匈奴俘获,在被拘留一年多后,乘匈奴内乱,终于逃回了长安。这次出使西域虽然没有达到最初的目的,但却沟通了汉与西域的联系,历史上把张骞这次出使西域称为“凿空”。

公元前121年,汉朝击败匈奴,打通西域通道。公元前119年,张骞又以中郎将的身份,偕同副使、将士等三百余人,携带“牛羊万头”“金币帛数千巨万”第二次出使西域。并把大量丝绸经西北带到了西方。张骞一行从长安出发,经陇西、焉耆、龟兹,越过葱岭到达赤谷,与乌孙建立了联系。通过乌孙,又与大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒等国,建立联系。通往欧洲大陆的丝绸之路正式开通。这条道路,由汉都长安出发,经过河西走廊,进入今天的新疆,再从新疆通往西亚及地中海等国。这就是人们通常意义上所说的丝绸之路,但比草原丝绸之路晚了几个世纪。张骞两次通西域,开辟了中外交通的新纪元。此后,各国的使者、商人往来于这条路上。东来的西方人,西行的中国人,上至王公贵族,下至乞丐狱犯,都在这条路上留下了深深的足迹。

随着西汉对匈奴的节节胜利,汉政府沿着河西走廊设置郡县,派兵屯田戍守,修筑亭障,保证了沿途的安全和旅途食宿的方便。于是,西域诸国纷纷与汉帝国建立联系,这就使得西北丝绸之路日渐繁荣,而且形成了两条路线。

据《汉书·西域传》记载,从西汉都城长安出发,经河西走廊,然后分为南北两条路线:南道从敦煌出阳关往西,经过今天的罗布泊,到达楼兰,再沿着阿尔金山、昆仑山北麓向西,沿着塔克拉玛干沙漠南侧西行,经过且末、精绝、于阗、皮山、莎车、疏勒等地,越过葱岭,向西南可以到达身毒,即今天的印度、巴基斯坦,或向西到达大月氏、安息、条支,最远到地中海东岸;北道从敦煌向西,出玉门关,经车师前国,沿天山南麓,塔克拉玛干沙漠北侧西行,经过龟兹、姑墨、疏勒等,与南道汇合,再越过葱岭,到大宛、康居,再经过安息、条支到达大秦。一般来说,南道开通较早,张骞通西域后更加畅通,北道到汉宣帝时才畅通无阻。

事实上,在今天的四川、云南,还有一条“西南丝绸之路”。公元前4世纪,印度人在一部著作中曾记载了产自中国的成捆的丝,这说明远在公元前4世纪,中国的丝绸已传入印度。但是这条西南丝绸之路真正为世人关注并步入繁荣时期是在公元前105年以后。这一年,汉朝从内地广征士卒壮丁去滇西开凿从洱海西去的“博南道”。这条古道以四川成都为起点,永昌为中转出口站,终点为身毒,再从身毒转到地中海及西方各国。

丝绸之路的开辟,有力地促进了中西方的经济文化交流,对促使汉朝的兴盛产生了积极作用。时至今日,它仍是中西交往的一条重要通道,仍然对我国的对外经济文化交流发挥着重大作用。

中国丝绸除了通过陆上交通线大量输往中亚、西亚和欧洲国家外,也通过海上交通线源源不断地销往世界各国,这就是海上丝绸之路。海上丝绸之路主要有东海起航线和南海起航线两条主干线。

东海起航线早在战国时期就已经出现,齐、燕等国就有人远渡朝鲜,带去了蚕种和丝绸技术。秦始皇统一六国后及秦末汉初天下大乱时,齐、燕、赵等国人民为逃避苦役带着蚕种不断泛海赴朝,这就加速了纺织技术在朝鲜的传播。至于日本,传说秦始皇为求长生不老药,曾派徐福率领童男、童女、船员、百工等数千人东渡日本。从而带去了养蚕技术,日本人民后称徐福为“蚕神”。

关于汉代丝绸之路的南海航线,据《汉书·地理志》中记载。汉武帝派遣的使者和应募的商人出海贸易其航线即:自日南即今越南中部或徐闻、合浦乘船出海,顺中南半岛东岸南行,经五个月抵达湄公河三角洲的都元。又沿着中南半岛的西岸北行,经四个月到达湄南河口的邑卢,即今天泰国的佛统。从该地南下沿马来半岛东岸,经二十余日航行到达湛离即今泰国的巴蜀,在此弃船登岸,横越地峡,步行十余日,到达现在缅甸的丹那沙林。再登船向西航行于印度洋,经两个多月到达黄支国,即今天印度东南海岸,这是当时中国人海上航行到达的最远的地方。

总之,中国的丝绸之路早在公元前就已经分为海陆两路。就陆路而言,有西汉张骞开通西域的“西北丝绸之路”、长城以北的“北方草原丝绸之路”和四川云南山道崎岖的“西南丝绸之路”;海路则有风平浪静的“海上丝绸之路”。这样,丝绸之路实际上有四条之多。

近几十年来,在我国新疆发现大量汉代丝织品,在马来西亚发掘出土了与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶器,这些不仅证明,当时陆上和海上的丝绸之路确实存在,而且表明当时的对外贸易已相当繁荣。

丝绸之路不仅是中西贸易的一条商路,促进东西方经济的交流,它的贡献还表现在推动了东西文化的交流,最显著的例子便是中国发明的造纸术、印刷术、火药等,都是由这条丝绸之路陆续传入西亚再传至欧洲的。佛教、伊斯兰教、基督教也是由此路向东传入中国的。因此可以说,丝绸之路是地理大发现之前一条世界文化交流的主要通道,它不仅沟通了东西方文明,而且促使它们相互渗透。

丝绸之路是古代中国走向世界的一条光明大道,是中华民族向全世界展示其伟大创造力和灿烂文明的门户,也是古代中国与西方文明相互交融、共同促进的合璧之路。