全盘汉化——北魏孝文帝改革

他胆识过人、魄力无边,敢于革除传统弊病;他意志坚定,面对反对之声,仍然把改革进行到底;他聪明睿智、顺利完成迁都大业;他学识渊博,博古通今,推崇儒学;他日理万机、勤于政事,不以寒暑为倦;他就是历史上有名的北魏孝文帝。为什么身为一国之君的他要改变祖宗之法,他到底采取了哪些改革措施呢?他的改革给北魏带来了怎样的影响呢?为什么强盛一时的北魏会迅速走向衰落呢?

北魏统一中原后,国力日渐强盛,但是汉族先进的生产方式、文化,与拓跋氏旧的社会制度和文化习惯,发生了严重的冲突,是继续保持拓跋氏落后的制度、习俗还是捐弃旧俗,接受先进的文化呢?北魏的统治者必须作出抉择。正如马克思所说“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律”。所以说,北魏走汉化的道路,是历史发展的必然,不过在这个过程中,必然会遇到守旧势力的顽固抵制,谁会有这个魄力,来完成这项历史性的重任呢?时代呼唤着一个强有力的君王出现。

其实北魏的汉化是一个曲折而漫长的历史过程,早在建国之初,汉化就已经开始了,但是汉化的范围和程度都非常有限,真正把汉化作为一项国家基本政策来加以推行的,是孝文帝拓跋宏。

孝文帝五岁登基,10岁时,父亲被毒死。后来政权一直由太皇太后冯太后把持。公元490年,24岁的拓跋宏开始亲政,并开始了大刀阔斧的汉化改革,史称“孝文帝改革”。孝文帝从哪些方面进行改革呢?在改革过程中又遇到了怎样的阻力呢?他又是如何克服这一阻力的呢?

孝文帝亲政后,做的第一件大事就是迁都。为什么要迁都呢?迁都与汉化改革有什么关系吗?

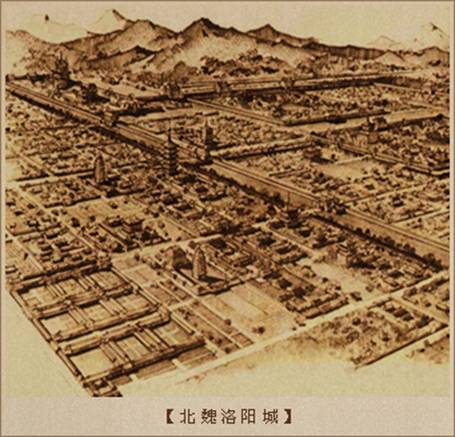

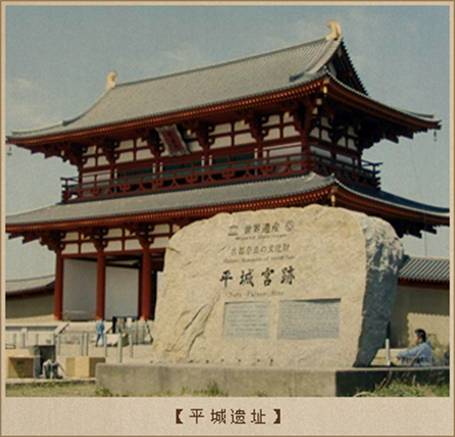

当时北魏的都城在平城,平城地处北方,无论生活习惯还是气候条件都与鲜卑故土相近。随着北魏在中原开疆拓土,在平城控制整个北方地区,已经不太适宜了;最为重要的一点就是,平城长期作为北魏的都城,保守势力十分强大,他们拒不接受先进的汉族文化,因循守旧,给北魏的发展造成了巨大阻碍。所以孝文帝决定迁都洛阳,洛阳是当时汉族政治文化的中心。

为了减少迁都的阻力,孝文帝佯言要“南伐”,不顾大臣们的反对,亲率20万大军南下。大军到达洛阳时,正值秋雨绵绵,群臣不想再进军了,纷纷劝阻。孝文帝宣称,如果想停止“南伐”,就必须迁都,要不然我们兴师动众,如果半途而废,岂不是让天下人笑话。虽然大臣们不想迁都,但是更不愿“南伐”,只得同意迁都。孝文帝迁都洛阳的举措,不仅展现了一代帝王的雄才大略,而且使之后的改革比较顺利的进行。接下来孝文帝还会有哪些改革举措呢?

迁都洛阳以后,孝文帝首先发出诏令,让鲜卑等少数民族改穿汉服,禁止穿胡服,消除服饰上的民族差异。公元495年,又以汉语作为通行语言,禁止说鲜卑话,特别是规定30岁以下官吏如不能尽快改说汉语,将以降职、甚至罢免作为惩罚,借此逐渐消除了各民族间的语言障碍。但是人都是会怀念故土的,孝文帝将如何斩断人们缅怀故土的情感呢?

鲜卑族的保守派仍旧对传统习俗恋恋不忘,并希望死后归葬北土。为了消除旧传统的影响,孝文帝下令将迁往洛阳的鲜卑人籍贯改作洛阳,并规定死后不得埋回平城。同时命令鲜卑人改从汉姓,将部落名号改为汉语的姓氏,亲自将皇族的拓跋氏改为元氏。随后又将汉族门阀制度推行到鲜卑贵族中,制定姓族、区分门第,再辅以联姻,加强拓跋贵族和汉族世家的血亲关系。面对孝文帝的改革,朝中的反对派会做何反应呢?

当时以太子元恂为首的保守派,对改革持反对态度。一次,太子趁孝文帝巡幸嵩岳之机,图谋出奔平城。孝文帝闻讯大惊,急忙返回,囚禁了太子,后将太子毒杀。任何改革都是要付出代价的,孝文帝在牺牲自己的亲生儿子之后,也让反对派看到了他改革的决心,所以反对之声也就越来越少了。而孝文帝为了减少改革的阻力,允许那些受不了暑热的鲜卑贵族和北方各少数民族酋长,秋天在洛阳居住,春天回归旧部落。孝文帝不仅仅是学习汉族的语言、服饰,而且更重要的是重视汉族的文化。

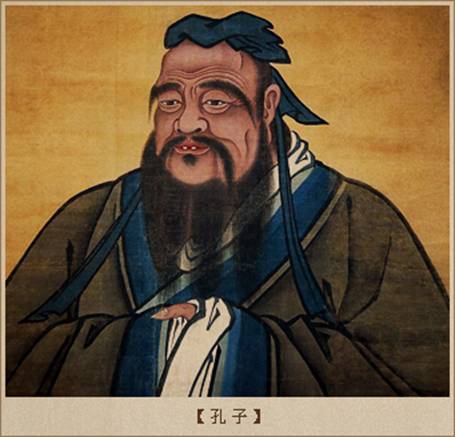

孝文帝汉化措施的最重要一点,就是提倡儒家学说,以此从思想上进行统治。其在位期间不仅广设学校传授儒学,而且还设立孔庙,封孔子后人为侯。总的来说,孝文帝在治国上以尊儒敬孔为主导,重视仁德与孝治对社会稳定的重要作用。此外还通过奖励“孝悌”、敬老,严惩不孝等手段对人民进行引导。

孝文帝这一系列大刀阔斧的改革措施,使北魏政权的统治基础得到了极大的扩展。迁都后的北魏政权成为了鲜卑族和汉族,还有其他民族的利益综合体。留居中原的汉族豪门与鲜卑贵族逐渐融合,社会下层各族人民的交流活动也变得更加频繁。进一步为我国北方的民族大融合谱写了绚丽的篇章。经过孝文帝的大力改革,北魏完成了封建化的历程,在政治经济文化等领域取得了长足的发展。都城洛阳一度成为中原的政治、经济、文化中心。强盛的北魏政权能维持多久的繁荣呢?是什么使他日益走向衰落呢?

北魏建国之初,政权内部也存在着一些弊端,诸如官吏的贪污腐化等问题。由于中央政权重视吏治,所以上下官吏多有顾忌。公元499年,孝文帝驾崩,宣武帝元恪即位。此时各级官吏的管理开始松散,官场风气日下,政治逐渐趋于腐败。宣武帝驾崩后,继位的孝明帝元诩年仅七岁,胡太后临朝称制。正光元年,也就是公元520年,宗室元叉与宦官刘腾幽禁胡太后。孝昌元年,也就是公元525年,胡太后杀元叉,再度临朝称制。政治至此大坏,此时各级官吏的管理更加松懈,政治更加腐败。朝中权贵卖官鬻爵、贿赂成风,各级官员大肆搜刮民脂民膏。此时,孝文帝改革时颁布的政治、经济、文化等措施在很大程度上已经有名无实,所取得的成果也荡然无存。原本被掩盖的矛盾也全部暴露出来,阶级矛盾日益尖锐,各地起义风起云涌。起义首先在哪里爆发呢?

拓跋氏建国之初,为拱卫平城,防止柔然攻入塞内,沿北边自西向东设置了六个军镇。六镇设立之初,由于受到中央重视,不仅镇都大将的人选皆出自拓跋宗王和鲜卑贵族王公,就连戍防的士兵也都以拓跋部氏族成员为主。但是随着孝文帝迁都和北魏政权的发展,不仅六镇渐渐失去了原有的重要性,就连戍边将士的身份也在逐渐降低,甚至于到最后一度以罪犯充任兵士。这样的变化,再加上孝文帝死后北魏朝政的荒废,边镇将领中饱私囊,导致沿边诸镇军事力量的下降和基层将士的不满,而这对于柔然族的发展,无疑是非常有利的。

孝明帝元诩正光四年,也就是公元523年夏,柔然南侵至平城附近,六镇边防空虚,无力抵挡,孝明帝急调关内大军抵抗,却无功而返。不久之后柔然再次南侵,由于地方将领中饱私囊、克扣军粮,处于饥饿中的怀荒镇兵民请求打开公仓,发给粮草,以便抵御攻击。结果面对外军的入侵,镇将竟以没有收到洛阳的命令为借口加以拒绝,愤怒之下的军民攻杀镇将,以极端的暴力发泄心中积压的不满。不久破六韩拔陵起义,“诸镇华夷之民,往往响应”,义军随机占领全镇,甚至连高车族也加入到起义之中,一时间天下震恐,边镇狼烟四起。

面对声势浩大的六镇起义,北魏统治者勾结柔然进行了残酷镇压。公元525年,在政府军和柔然的夹击之下,六镇大起义最终失败。虽然起义被镇压下去了,尖锐的社会矛盾却依然如故,八九个月之后,怀朔镇又发生了起义,被北魏迁往内地的六镇兵民也不断在河北、山东组织起义,关陇地区也开始爆发起义,北魏政权在各地起义的打击之下,逐步走向衰落。

孝文帝改革是顺应时代的潮流,改变了鲜卑族落后的生活方式,实现了封建化;改革促进了民族融合,使北魏王朝达到了强盛时期。但是在孝文帝死后几十年,改革的成果全部化为乌有,各地起义风起云涌,北魏王朝岌岌可危,新一轮的分裂局面即将拉开序幕。