琼花之殇——隋王朝的终结

隋朝,中国历史上最伟大的王朝之一;它结束了长期分裂战乱的局面,统一了中国;它在极短的时间内,将政治、经济、文化推向了顶峰;这样一个强大的王朝,为什么会二世而亡呢?在繁华的背后,到底隐藏着怎样的危机呢?它的亡国之君隋炀帝又是一个什么样的君王呢?他到底都做了些什么令帝国走向覆灭?

隋炀帝杨广是隋文帝的次子,在隋朝建国之时,被封为晋王;隋初,在平定陈朝和抵御突厥的战争中,立有大功,并逐渐笼络了一批人才。隋文帝与独孤皇后提倡节俭,太子杨勇却生活奢侈腐化,渐渐失去了他们的欢心,而杨广表面上生活俭朴、不好声色的样子,赢得了父母的钟爱;后杨广又联络大臣杨素,多次在隋文帝和孤独皇后面前中伤杨勇,终于使杨勇被废为庶人,自己取而代之。公元604年,据说在隋文帝病重之时,杨广谋害了他的父亲,又假传皇帝诏令杀害了他被废黜的兄弟杨勇;这年七月,杨广登上了皇帝宝座。开始了他波澜壮阔却又毁誉难定的一生。

隋炀帝即位之初,是一个很有政治抱负的人,他希望自己成为一个伟大的皇帝。于是采取了一系列积极的举措:下令搜集整理大量文化典籍,并建馆收藏;恢复学校,创立科举制。他宣布免除妇女和奴婢的赋税;沿着文帝的足迹,继续开通大运河,促进了南北经济的交流和发展。他还暂停执行十恶之条,废除连坐之罪,重新修订新律。此外,他还经略西域,开疆拓土,巩固统一;在执政期间,在全国设立管理周边少数民族的四方馆,还在“无隔夷夏”的开放政策下,积极开展对外交流。这些措施对隋朝的强盛繁荣起了一定的促进作用,史学家司马光称在隋炀帝统治前期的609年,帝国达到了顶盛。

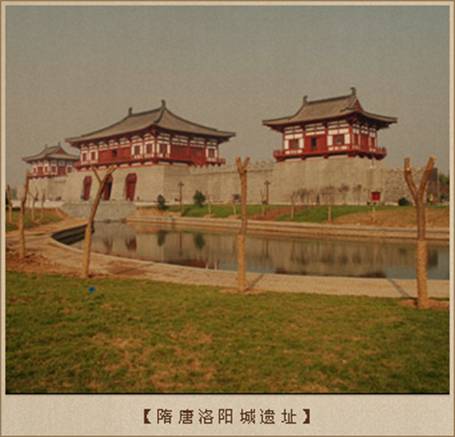

把帝国推向顶盛的隋炀帝为何又会导致帝国的覆亡呢?这与隋炀帝喜爱奢侈豪华和大肆炫耀的行为有很大的关系。隋炀帝即位的第二年,就开始大规模营建东都洛阳,开凿大运河,修筑驰道,修复长城,这些本来都是巩固统治的重大工程,但因其滥用民力和大肆挥霍引发争议。公元605年,隋炀帝命宇文恺、杨素重建洛阳城,每月征发200万劳工日夜不停地施工;建筑所需的高级材料,皆是从大江以南、五岭以北运来,仅一根柱子就需要上千人去拖拉;南方的奇材异石、嘉木异草、珍禽奇兽也被输往洛阳。工程进展很快,但也耗费了无数人力物力。当一座周围达27公里,宫廷苑囿巍峨壮丽的都城拔地而起时,广大人民却陷于饥寒交迫的悲惨境地。

在隋炀帝统治的14年中,前后被征发的民夫大约1000万,死者无数。同时,隋炀帝几乎每年都要到处巡游,南至江都,北出榆林,东过涿郡,西抵张掖;每次出行,随从无数,舟车依仗,极尽奢华,所经之地,人民深受其害。此外,隋炀帝为了炫耀自己的富足,诱使少数民族入朝,命沿途州县供其所需,公元610年,西域使者和商人汇聚洛阳,隋炀帝设盛大的百戏场演奏百戏;又令洛阳点缀市容,商人必须着华美服装,甚至卖菜人也需用龙须席铺地;西域人经过酒食店时,店主要请其入座,吃饱喝足,却分文不取。

无止境的徭役需索,导致民不聊生,怨声载道。走投无路的农民在隋炀帝征伐高句丽之时终于举起反抗的大旗。是什么原因促使隋炀帝攻打高句丽呢?

高句丽是在我国东北地区和朝鲜半岛存在的一个少数民族政权。其人民主要是濊貊和扶馀人。589年,隋朝统一中国后,开始要求周边国家俯首称臣。而高句丽却阴奉阳违,并于598年,先发制人,进攻辽西,引发了高句丽与隋的第一次战争。隋文帝派遣汉王杨谅率兵30万攻打高句丽,高句丽见隋军来势汹汹,连忙上表谢罪,自称“辽东粪土臣元”,于是得到隋文帝的赦免。

隋炀帝即位后,在突厥可汗处发现了高句丽的使臣,开始意识到高句丽是中原潜在的威胁。于是决定把这一威胁尽早消灭。

公元612年,隋炀帝便借口高句丽君主高元不肯入朝,宣布对高句丽发动战争。为了进行这场战争,隋炀帝动用了全国的力量。为供应军需,隋炀帝命人在山东东莱海口督造战船300艘,工匠被迫站立于水中昼夜赶工,自腰部以下腐烂生蛆,死者十分之三四。为了制造陆路运输工具,隋炀帝命河南、江淮等地人民,制造兵车万余辆,并送到河北,以供装载衣甲帐幕。同时,他还征发江淮以南的民工和船只,把黎阳和洛口一些仓库的积存粮食运往涿郡,也就是今天的北京,船只首尾相接,长达一千多里。山东诸郡负担尤重,牛车用完,又征发人力推车,路途遥远,数十万人来来往往,昼夜不息,途中死者尸体相枕藉。

大规模的征发和严酷的政令,给人民带来了深重的灾难。事实证明,正是隋炀帝发动的三次征伐高句丽的战争,把隋朝统治推向崩溃的边缘。612年,第一次征伐高句丽,隋兵113万人,兵锋直指高句丽国都平壤。隋炀帝严令诸将,前线的军事行动,都须及时向他汇报,等待他的诏令行事,以致贻误战机;又加上粮草运输不继,最终隋军损失惨重,大败而归。公元613年,隋炀帝宣布第二次远征高句丽,这次隋军准备充分,双方在辽东城激战,正当高句丽守军危急之时,隋朝贵族杨玄感在后方起兵反叛,进攻东都洛阳。隋炀帝慌忙下令撤军,而高句丽军乘势追击,隋军伤亡颇重,再度无功而返。一年后,隋炀帝发动第三次远征,这次隋军进展顺利,准备进攻平壤,高句丽因困敝不堪,不得不遣使乞降;但这时隋朝的境内,农民起义的烽火已经遍布全国,在形势危急之下,隋炀帝匆匆与高句丽达成和议,班师回国平息内乱。

隋朝的局势到底会怎样呢?农民起义是怎样兴起的呢?隋炀帝能安然度过这场史无前例的统治危机吗?

实际上,农民起义的烽火早在隋炀帝宣布攻打高句丽时就已经点燃。山东、河北一带作为出兵高句丽的主要地区,兵役、力役最重,加之当年发大水,淹没数十郡,农民起义首先在这里爆发。611年,山东邹平县农民王薄自称“知世郎”,作《无向辽东浪死歌》,反对用兵高句丽,号召农民不要为隋炀帝送死,当时逃避征役的人多归附于他。王薄起义后,今山东西北部与河北交界一带的农民也纷纷聚众起义。613年,正值隋炀帝第二次出征高句丽时,礼部尚书杨玄感在河南黎阳,也就是今天的河南浚县东北,督运军粮,看到百姓饱受徭役之苦,人心思变,遂乘机起兵,许多农夫因不堪劳苦,参加了他的队伍,一些达官贵戚子弟也前往归附,一时声势浩大。后来,杨玄感在西征关中的途中兵败身死,但他的起兵扩大了统治阶级内部的裂痕,客观上为反隋势力的发展创造了条件。

从614年到616年间,农民起义由黄河下游向全国发展,迅速扩展到黄河流域、淮河流域、长江流域,乃至珠江流域和闽江流域,先后在全国各地兴起的起义军不下一百支,各地起义军的人数达数百万。各路起义军由分散作战逐渐走向联合,形成了窦建德领导的河北起义军,翟让、李密领导的瓦岗军,杜伏威、辅公祏领导的江淮起义军三支主要队伍。隋炀帝在征集人马,残酷镇压的同时,不顾大臣的劝谏,于616年第三次巡游江都。

这时,一些对中央不满的贵族、地主、官僚乘机纷纷起兵反隋,割据一方。其中以关中地区为最多,因而中原大乱,隋炀帝不敢北归,张罗着在今天的南京修建丹阳宫,欲拒保江东,但随同的将士都是关中人,怀念家乡,时有逃亡。伴随着农民起义汹涌澎湃的浪潮,618年,隋朝大将宇文化及发动兵变缢杀隋炀帝,统治中国仅38年的隋王朝到此结束。

隋王朝就像一颗流星在夜空中划过。虽然短暂,但却灿烂无比;他确立的三省六部制和科举制度影响深远;他开通的大运河,巩固了中央对东南地区的统治,加强了南北经济、政治、文化的联系;他为唐王朝鼎盛时期的到来奠定了基础。