千古风骚——《诗经》与《楚辞》

“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这些美丽动人的诗句来自何处?“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这些深沉动情的慨叹出自谁口? 田间地头的歌声何以能流传百世而不消散?刀光剑影下的叹息又怎样穿越千年而依旧扣人心弦?皇图霸业终究会烟消云散,来自心灵,流动在民族的血液里的诗句却历久弥新。

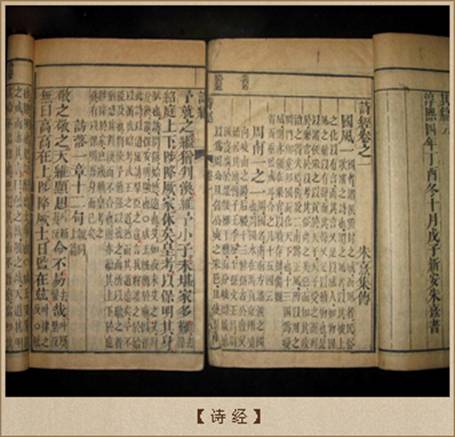

《诗经》是我国第一部诗歌总集,原名《诗》,共有305篇,另有6篇笙诗,有目无辞。《诗经》的创作时代,大致从西周到春秋。最后编定成书时间大约在公元前6世纪。《诗经》中所反映的地域,以黄河流域为主,最南应该到长江以北,约相当于今陕西、山西、河南、河北、山东及湖北北部一带。作者包括了从贵族到平民的社会各个阶层人士。时间和空间的跨度如此之大,作者群体如此庞大,显然是经过有目的的搜集整理才成书的。那么是谁,又是怎样完成了这一造福后人的工作呢?

关于《诗经》如何编辑而成,一直是一个有争议的问题。由于在先秦古籍中没有明确记载,因此后人只能做出种种猜测。汉代人认为周代设采诗之官到民间采诗,献给朝廷以了解民情,然后由宫廷乐师整理而成。汉人还认为《诗经》经过了孔子的删定。事实上,早在孔子的时代,已有与今本《诗经》相近的“诗三百篇”的存在。 孔子可能对“诗”作过“正乐”的工作,甚至也可能对“诗”的内容和文字有些加工整理。但说《诗经》由他删选而成,则是不可信的。

流传最广的还是“献诗”、“删诗”之说。这种观点认为,《诗经》中的诗歌是各地诸侯、公卿列士将自己创作或搜集到的诗歌献给周王室,再由王室乐官整理而成。这种观点似乎更为可信,周代公卿列士献诗、陈诗,以颂美或讽谏,则是有史籍可考的。《诗经》中这类作品也的确不少。周王朝是否实行过采诗制度,虽不能确定,但如无周王朝和各诸侯国乐官的参与,民间之诗很难汇集于王廷。因此可以说,《诗经》包括了公卿列士所献之诗,采集于各地的民间之诗,以及周王朝乐官保存下来的宗教和宴飨中的乐歌等。整理编定《诗经》的人现在已无从得知,但周王朝的乐官在《诗经》的编集和成书过程中应当扮演了相当重要的角色,因为诗歌最早都是来配乐歌唱的,乐官必须参与其中。那么他们给后人奉献了一部怎样的作品呢?

《诗经》分为风、雅、颂三类,最初都是乐歌。风就是指国风,国是地区、方域之意,风即音乐曲调,国风即各地区的乐调。十五国风共160篇,包括周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、桧风、曹风、豳风。 周南、召南、豳是地名,王指东周王畿洛阳,其余是诸侯国名,十五国风即这些地区的地方土乐。国风由于多采集民间,富于百姓生活的描绘,反映人民生活、劳动和斗争情况,形式上也比较流畅,篇章紧凑,语言明快,节奏感强,具有极高的文学价值。“雅”即正,指朝廷正乐,是西周王畿的乐调。雅分为大雅和小雅。大雅31篇,小雅共74篇,反映了当时社会发展进程、农业生产情况、江南流域的开拓和统治者的穷兵黩武、横征暴敛,人民倍受剥削的生活。其中也包括由于周王室的衰弱,奴隶主贵族穷途末路的哀叹,具有较高的史料价值。“颂”分为周颂31篇,鲁颂4篇,商颂5篇,是宗庙祭祀的乐歌,歌颂奴隶主贵族祖先的丰功伟绩。“颂”虽然富于史料价值,语言简朴古雅,但读起来绕口不顺畅,思想和内容也比较僵化。这305篇诗歌构成了这部堪称大部头的著作,这部著作在当时有哪些作用呢?

《诗经》中的作品,最初主要用于典礼、讽谏和娱乐,是周代礼乐文化的重要组成部分,是实行教化的重要工具。编辑成书后,广泛流行于诸侯各国,运用于祭祀、朝聘、宴饮等各种场合,在当时的政治、外交活动中,发挥了重要作用,被当时的社会上层人士普遍用于酬酢应对,表情达意,也常被用来讽谏戏戒,评论抒情。诸子百家在著述中也经常引用,孔子就曾以“诗”教授弟子,并对学“诗”的重要意义和社会功用有多方面的阐述。

秦始皇“焚书坑儒”,《诗经》也在被焚毁之列。汉代重新搜集整理,出现了今文的鲁、齐、韩三家诗。鲁诗出自鲁人申培,齐诗出自齐人辕固, 韩诗出自燕人韩婴,三家诗兴盛一时,并成为官学。鲁人毛亨和赵人毛苌的古文“毛诗”出现较晚,但在民间广为传授,并最终压倒了三家诗,盛行于世。 后来三家诗先后亡佚,今本《诗经》,就是“毛诗”。

《诗经》里的诗歌基本上是北方人民和贵族的作品,反映的大致是北方的自然人文风貌。那么在那时的南方,又有一种怎样的情怀呢?

楚辞又称“楚词”,是战国时代的伟大诗人屈原创造的一种诗体。作品运用楚地,也就是今两湖一带的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。汉代时,刘向把屈原的作品及宋玉等人“承袭屈赋”的作品编辑成集,名为《楚辞》。成为我国第一部浪漫主义诗歌总集。

楚辞中最具代表性的作品是《离骚》。《离骚》是战国时期伟大爱国诗人屈原的代表作。屈原是楚国的贵族,因为优异的品德和才学得到了楚怀王的信任和重用。但由于他“举贤授能”,限制旧贵族的权益,遭到了他们的嫉恨和反对,最后,屈原被迫离开郢都,流浪汉北。屈原的很多作品,包括《离骚》就是这一时期创作的。后来楚怀王被秦国拘留屈死,屈原对罪魁祸首子兰等非常愤恨,结果又遭受他们的疯狂报复,被长期流放江南。秦军攻陷郢都后,屈原不忍看到国破家亡的惨剧,自沉于汨罗江,以死殉国。这位世界文化名人的《离骚》是一部怎样的作品呢?

《离骚》全诗共三百七十多句,近两千五百字。写作年代,一般被认为是在屈原离开郢都往汉北之时。《离骚》大致可分为前后两个部分。屈原首先自叙家世生平,认为自己出身高贵,又出生在一个美好的日子里,因此具有“内美”。他勤勉不懈地坚持自我修养,希望引导君王,兴盛宗国,实现“美政”理想。但由于“党人”的谗害和君王的动摇多变,使自己蒙冤受屈。在理想和现实的尖锐冲突之下,屈原表达了自己一往无前,百折不挠的决心。后一部分极其幻漫诡奇,在向传说中的舜陈述心中愤懑之后,屈原开始上下求索,希望为自己和国家找到一条出路,但这些行动都以不遂其愿而告终。最后作者试图离开国家,另谋出路,但还是由于眷念宗国而再次流连。这些象征性的行为,显示了屈原在苦闷彷徨中何去何从的艰难选择,突出了屈原对宗国的挚爱之情。 全诗缠绵悱恻,感情十分强烈,他的苦闷、哀伤不可扼止地反复迸发,从而形成了诗歌形式上回旋复沓的特点。这种回旋复沓,乍看起来好像无章次文理可寻,其实是他思想感情发展规律的反映。

中国文学史上素来以“风骚”并称,“风”就是指《诗经》中的“国风”,“骚”就是指《离骚》,它们分别开创了我国现实主义和浪漫主义的先河。

“国风”中的民歌就集中体现了现实主义的精神。在内容上,它们正视现实、描写现实、揭露现实、批判现实;在艺术表现手法上,它们善于用朴素的文风、简洁的语言、巧妙的比兴,塑造出真实、自然而生动的形象,描绘出亲切感人的生活画面,来抒发情怀,反映现实。

《离骚》集中地体现了积极浪漫主义的创作精神。在内容上,《离骚》表现了作者的进步理想以及他对进步理想九死不悔的孜孜追求。这是积极浪漫主义的本质。在艺术手法上,屈原采用丰富的神话素材,通过自由的幻想,构成一个奇特的神话世界,还利用民歌的比兴手法创作了一个“香草美人”的世界,诗人借助这些来表达自己内心的思想情感。

《诗经》和《离骚》出现以后,现实主义和浪漫主义就开始定型。我国历代文学家顺其自然地继承了这两大传统,或偏重现实主义,或运用浪漫主义,用不同的风格反映社会生活,表达自己的理想抱负,抒发忧国忧民之情。中华诗歌文化取得一个又一个辉煌成就,而《诗经》和《离骚》就是它们的源头。