理性光辉——诸子百家与思想的交锋

这是一个烽烟四起、风雷激荡的大变革时代,王室衰微,诸侯争霸;这是一个百花齐放,百家争鸣的大发展时期,诸子百家流派纷呈,他们周游列国,四处讲学,他们眼界开阔,思想深刻,他们是时代的宠儿,独占一片天地;他们是耀眼的明星,照亮了思想和文化的天空;他们到底散发出了怎样的光芒,令几千年后的现代人还津津乐道呢?

春秋战国时代,社会处于大变革时期,思想极为开放,产生了各种思想流派,如老子创立的道家,孔子创立的儒家,墨子创立的墨家,以韩非为代表的法家,以及以孙子为代表的兵家等等,这些流派奠定了中国传统文化的基础。除此之外,纵横家、杂家、阴阳家等等也是人才辈出,对中国古代文化有着非常深刻的影响。在众多的流派之中,一个隐居深山,行踪不定,但却满腹韬略,弟子众多的人,给后人留下了无数的谜团。这样一个极富神秘色彩的传奇人物究竟是谁呢?

鬼谷子,原名王诩,战国时人,因为隐居的地方称鬼谷,所以自称鬼谷先生。他是春秋战国时期著名的思想家、谋略家、兵家、教育家,还是纵横家的鼻祖,因为他长期隐居在深山之中,所以有关他的生平都难以考证,更多的是留下了一些神话传说。而他的思想,经后人整理收入到《鬼谷子》一书中。

此书讲的主要是谋略之道,被后人称为千古奇谋的鬼谷子之术。鬼谷子强调要用变化动态的观点看问题,掌握事物发展的规律;为君之道,为将之谋,首先都要对人、对物进行揣度,才能立于不败之地;并提出世无常事,事无常师,要懂得事先谋划,再实践;在他的著作中还有游说之道,用兵之道;总之,鬼谷子的学说博大精深,他的理论被他的弟子们纷纷运用于实践,各自成就了一番惊天动地的事业。

战国中期,秦国的实力日渐强大,秦与其他各国之间的关系也日益紧张。针对这种形势,有人主张各国南北向联合,共同对付秦国,称为合纵;也有的人想分散东方各国,使他们分别与秦结好,也就是与秦东西向联合,称为连横。所以这一时期出现了很多善辩之士,他们游走于列国之间,活跃在政治舞台上,是中国最早最特殊的一群外交家,后人称之为纵横家。正是他们,把列国掌控于股掌之间,时而合纵抗秦,时而连横贿秦,真可谓是“一怒而天下惧,安居而天下熄”。其中杰出的代表有公孙衍、鬼谷子的学生张仪和苏秦等。

张仪主张连横之策,公孙衍则主张合纵之策,双方互为对手,展开了激烈的争斗。张仪是魏国贵族后裔,师从鬼谷子学习权谋纵横之术,他饱读诗书,满腹经纶。离开鬼谷后,张仪先到了魏国,后又到了楚国,都没有受到重用,最后到秦国,被秦惠文王拜为客卿。后来,张仪取代公孙衍,成为秦国的大良造,他游说魏国与秦结好,同时出任魏相。公孙衍离开秦国后,来到韩国,掌握了韩国的实权,他破坏了张仪联合秦魏的政策,并取代张仪为魏相。公元前318年,公孙衍联合魏、赵、韩、燕、楚五国攻秦,可惜因为五国之间矛盾重重,进攻失败。军事上的失败,导致了合纵的失败,张仪借此机会运用纵横之术,使魏归附于秦。秦惠王时期,在张仪的帮助下,秦国在外交上连连取得胜利,并开疆拓土,张仪为秦国的强大立下了汗马功劳。继张仪之后,鬼谷子的另外一个学生纵横家苏秦也是风光无限,在战国历史上谱写了精彩的一笔。

苏秦,字季子,追随鬼谷子学习纵横捭阖之术多年。他奉燕昭王之命,游说于列国之间,并入齐从事反间活动,以使齐国衰落。苏秦曾经说服了五国国君,联合抗秦。成就了他人生中最辉煌的时刻,他身佩三国相印,合纵攻秦,迫使强秦十几年不敢出函谷关。在他的活动下,齐国国力日衰,并且与秦等国关系恶化。公元前284年,在苏秦死的那一年,燕国联合其他四国攻齐,齐国大败,国土大部分被五国瓜分。燕国能复仇成功,都是苏秦的功劳。战国时期,能言善辩之士非常多,除了以苏秦﹑张仪为代表的纵横家之外,还有一个流派也是以善辩闻名,这就是名家,它的杰出代表是谁呢?

公孙龙,曾经做过赵国平原君的门客,他的主要著作是《公孙龙子》,他一举成名得益于他提出的“白马非马”论。他是在什么样的情况下提出这一论点的呢?

有一次,公孙龙骑着白马要过函谷关到秦国去,因秦国在函谷关贴出告示“凡赵国的马不能入关。”所以,公孙龙就被守城士兵挡在了函谷关外。于是公孙龙就提出了“白马非马”的论点,并且发挥他雄辩的特长,高谈阔论一番,把士兵听得晕头转向,不知该如何应答,只得让公孙龙和白马都过关。

公孙龙的论证在逻辑上和概念分析上有独到的见解,但是他故意把一些概念混淆,而流于诡辩,就比如“白马非马”论,就夸大了个别与一般的差别,把两者完全割裂开来。不过他们的理论活动,促使人们思想认识的进一步深化,对中国思想史的发展起着重要作用。

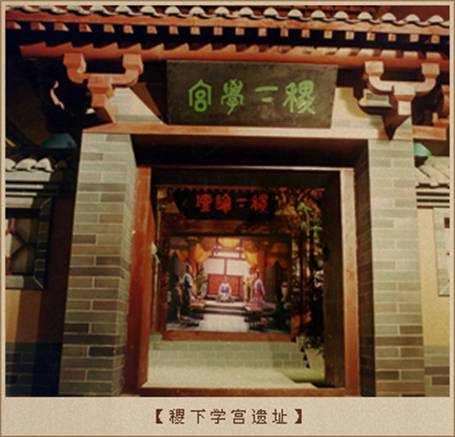

那么,众多流派的思想家们是如何实现与别的流派交流沟通的呢?为什么后世之人会对所谓的稷下学宫心向往之呢?它到底是一个什么样的地方?为什么会聚众多的社会名士呢?

稷下学宫是战国时期,齐国官方创办的高等学府,稷下在齐国国都临淄的稷门附近,这是当时百家争鸣的中心园地,这里容纳了当时“诸子百家”中的各个学派,在它最鼎盛的时期,汇集的天下士人达千人,其中荀子曾经三次担任学宫的“祭酒”。凡是到稷下学宫的文人学者,不论学术派别、政治观点、年龄、阶层等,都可以自由发表自己的学术见解,学者们互相争辩、诘难,真正体现了“百家争鸣”的精神。而且齐国统治者对这些学者都十分优待,很多著名学者不任国事,但是却可以领取俸禄。正是稷下学宫这种博大精深的学术精神,深深影响着各派的思想。如儒家学派的孟子、荀子等,还有的人在学习各派思想后,融会贯通,自成体系,创立一门新的学派,如邹衍。

邹衍,战国时期齐国人。曾经在稷下学宫学习,先是学习儒术,后又改学阴阳五行学说,最终成为阴阳家派的创始人。他的思想主要是“五德始终说”和“大九州说”。邹衍运用阴阳五行理论来阐释宇宙演变和历史兴衰,创立了“五德始终说”;后来,这一学说成为了一种改朝换代的理论工具,受到历代王朝建立者的推崇。

春秋战国时期,百花齐放、百家争鸣,在众多思想流派中,农家以其独到的思想见解,自成一家,千百年来对中国的农业产生了巨大的影响。其中最杰出的代表人物就是许行。

许行,战国时期,楚国人,他反对不劳而食,主张贤明的君王应该和百姓一起耕种粮食,自己做饭吃并处理国事。他反对抬高物价的欺诈行为,不赞成商人从中剥削。他曾经率领门徒到达滕国,并请求滕文公划给他一块可以耕种的土地。在他的精心看顾下,经营效果很好。致使一些人带着农具投奔许行,要拜许行为师。同年,孟子也到了滕国,由于双方思想不一,从而展开了一场“农”“儒”大战,孟子从维护封建统治阶级利益的立场出发,对许行的农学大加批驳。而许行则从理论与实践上进行反驳。只可惜,许行的事迹在史籍中未见记载,其主要言行散见于《孟子》等著作中。

由于这一时期的流派太多,思想主张众多,于是,有人想把这些思想主张都汇集起来,这个人是谁呢?他是如何进行汇总的呢?

吕不韦,战国末期著名的商人,以“奇货可居”闻名于世,后任秦国相国十三年,门客几千人,他组织门客编写了著名的《吕氏春秋》又称《吕览》,是杂家思想的代表人物。

《吕氏春秋》汇集了先秦各派学说,所以内容庞杂,但它却集各家之精华,成一家之思想,形成了涵盖政治、经济、哲学、道德等各方面的理论体系。书成之后,吕不韦令人把书刊布在咸阳的城门之上,并声称能改动一字者赏千金,这就是成语“一字千金”的由来。吕不韦编书的目的是想总结历史经验教训,为秦国的长治久安提供治国方略。

在春秋战国的历史大舞台上,诸子百家闪亮登场,上演了一幕幕争奇斗艳、盛况空前的学术景观;他们畅所欲言、著书立说宣传自己的思想和主张;他们四处奔走、各显神通,成就自己的一番伟业,正是他们构筑了中华文明的精华和基础,形成了中华文明史上的思想大变革时代。