科技初曙——先秦时期的科技发展

面对浩瀚的宇宙,他们充满了无限的遐想。夸父追日、后羿射日、嫦娥奔月,这些都是古人在认识自然的过程中勾画出的美好想象。中华民族的先民不仅敢于想象,更善于总结研究,从而开启了中国古代天文学的大门。

古代中国的科技成就,不仅在当时领先于世界,而且到现在还在我们的生产、生活中发挥着重要的作用,这究竟是一群什么样的人?取得了什么样的成就?这些成就又是如何取得的呢?

新石器时代是我国天文学的萌芽阶段。人们从太阳的升落、月亮的圆缺,产生了时间和方位的概念。在日常的采集、狩猎等生产实践中,发现了一年四季的变化对于人们的意义,所以在很早的时候古人就懂得通过观测天象,把握一年四季的变化规律,也就是所谓的“观象授时”。

进入奴隶社会,天文学逐步发展,相传夏朝已经有了历法,所以今天我们还把农历称为“夏历”。到商朝时期,历法趋于完备,当时的历法殷历,以月亮圆缺一次为一个月,大月30天,小月29天;将气候温凉寒暑的一次更迭定为一年,一年分12个月,闰年则为13个月。这一阴阳合历的传统一直流传至今。

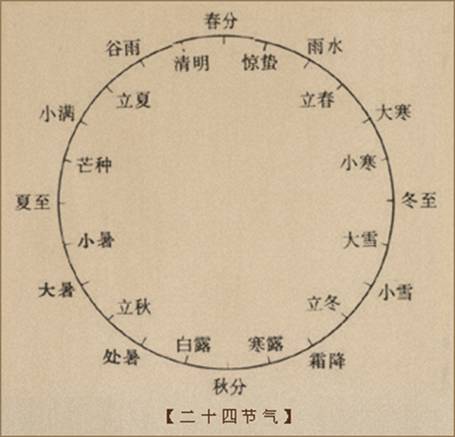

战国时期,天文学家还确立了24个节气,以便于人们根据各个节气的不同特点来安排各自的生产和生活。这是我国独有的科技成果。

日月星辰的规律人们已经认识了,但是当出现日食、月食、彗星等反常天象时,古人却无法解释原因,只好归因于天变对人事的吉凶的预示,并试图以此作为自己行动的指南。比如我们非常熟悉的月食,在民间就被称为“天狗吃月亮”,是大凶之兆。还有比如彗星的出现,中国古人,形象的称其为“扫把星”,彗星出现就预示着人间将会出现战争、饥荒、洪水或瘟疫这样的灾难。据《尚书·夏书》记载,夏王仲康即位之初,有一天发生了日食。人民异常的恐慌,四处躲藏。可见人们对这种反常天象的恐惧。所以古代帝王为了长治久安经常被提醒要做到“顺乎天意”,于是观天象就成为了一项极其重要的工作。甚至设置专门的官吏进行观测和记录。也正是因为古人对宇宙崇拜的敬天心理,最终促使他们虔诚地细心地观察和记录下了一次次的天体运行现象,为现代人的研究提供了宝贵、详实的资料。

河南安阳殷墟出土的甲骨文中就有许多日食、月食的记载。在春秋时代的编年史中有37次日食记录,其中33次已经被证明是可靠的。另外,据《春秋》记载,公元前613年,一颗彗星扫过北斗,这是世界上关于哈雷彗星的最早的确切记载,比欧洲关于哈雷彗星的最早记载早了六百多年。公元前687年,“夏四月辛卯夜,恒星不见,夜中星陨如雨”,这是关于天琴流星雨的最早记录。

我们运用现代技术对这些天象记录进行了大量的研究,并取得重大成果。例如,古书记 载:“懿王元年天再旦于郑。”“天再旦”是指天亮了两次,也就是说,周懿王元年某日发生了日全食。恰巧,1997年,我国境内发生了20世纪最后一次日全食。我国科学家对照、研究了这时隔将近三千年的日全食,得出了周懿王元年是公元前899年的结论。这有利于我们整理出一条清晰的中国历史发展的脉络。循着这条脉络向前探索,还会有更多惊喜等着我们。

在人们不断积累和探索的基础上,战国时期,出现了天文学专著《天文星占》和《天文》,它们分别是楚国的甘德和魏国的石申的著作。后人将这两部著作合为一部,这就是我们所熟知的《甘石星经》。《甘石星经》记录了水、木、金、火、土五大行星的运行情况,以及它们的出没规律。书中还测定了121颗恒星的方位,记录了800颗恒星的名字。这是我国,也是世界上最早的恒星表,比希腊天文学家测编的欧洲第一个恒星表大约早了200年。甘德还用肉眼发现了木星的卫星,这比意大利天文学家伽利略用天文望远镜发现该星早2000多年。石申则发现,让人们惊恐的日食和月食其实是天体相互遮盖而产生的自然现象。《甘石星经》是我国,也是世界上现存最早的一部天文学著作,受到全世界的重视。

由于古人对天象的迷信,所以出现了专门观测天象占卜吉凶的巫师,巫师被认为是能与天沟通的神秘人物,所以当人们的身体出现不适时,也开始求助于巫师,所以中国古代的医生,起源于巫师,能治病的巫师,我们称为“巫医”。

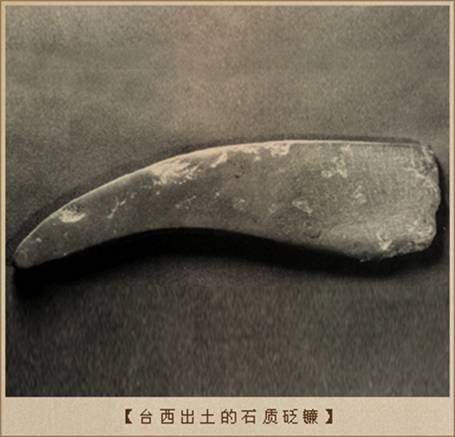

商代治病的方法主要就是依靠祈祷占卜,使用巫术,但是商朝的医学知识还是发展到了较高水平。商朝甚至已经开始使用医疗器具,台西遗址出土了砭镰。它形似农用石镰,用以切割脓血,是我国已知的最早的医疗用具。

西周时期,巫医势力仍然较大,但是医学还是有新的发展。周人对许多疾病有了认识并有固定的病名,如瘿、疽、风、疥等等。对疾病已能“使医分而治之”,大概可以分为食医、内科、外科、兽医四科,这是我国最早的医学分科。在治疗上重视“以五味、五谷、五药养其病,”治疗的药物有一百多种,有动物、植物、矿物等。

大约到春秋中后期,医学与巫术开始分离,专职医生随之产生。这一时期出现了很多名医如医缓、医和、扁鹊等等。其中最有名的便是扁鹊。扁鹊,齐国人,姓秦,名越人,由于他医术高明,人们便借用黄帝时期的一位神医的名字“扁鹊”来称呼他,所以扁鹊虽不是他的本名,却在历史上一直沿用至今。他长期深入民间行医,积累了丰富的诊断经验,并总结出望、闻、问、切四种诊断方法。正是凭借着四诊法,扁鹊书写了一个又一个的奇迹。相传有一天,虢国太子出现休克,家人以为太子已经死了,便准备办理丧事。扁鹊问明情况,观察太子的气色,询问病情,最后确定太子没有死。随后,他命弟子对太子进行针刺治疗,太子真的就醒了过来。这种四诊法博大精深,至今仍被中医所沿用。

与此同时,医学著作也大量问世,如《黄帝内经》《禁方书》《五十二病方》等。随着医学研究的开展,医学理论也逐渐形成。如春秋时,医和的阴、阳、风、雨、晦、明“六气”致病说,扁鹊言论涉及的“五脏”“肠胃”“血脉”“血气”“阴阳”等生理概念。

随着医疗经验的积累,人们对药物的认识也更加丰富。《周礼》按照药物辛、甘、苦、酸、咸的性味分为“五味”,按药物品种初步分为草、木、虫、石、谷“五药”。《诗经》中记载了药用植物50多种,《山海经》记载有补药、避孕药、预防药、解毒药等126种。

春秋战国是一个动乱的时代,也是一个人才辈出的时代,是一个可以展现各种才能的时代,工匠鲁班就是其中一个最典型的例子。

鲁班,又称公输班,鲁国人,生活在春秋末年、战国初年。他是我国古代一位杰出的发明家,被我国的土木工匠们尊称为祖师。有关他的故事,一直在民间广为流传。

他曾帮助楚国制造攻城的云梯、为楚国水军发明了“钩”和“拒”等。后来,在墨子的影响下,他不再制造战争工具,而是专门从事生产和生活上的创造发明,以造福百姓。

现代工匠使用的墨斗、锯子、刨子、钻子、曲尺等等,据说都是鲁班发明的。相传有一次,鲁班无意中被一种野草划破了手。他从野草上的细齿中受到启发,从而发明了锯。传说,鲁班看见人们用“杵臼”碾米,费时费力,效率低下,于是细心观察,仔细琢磨,终于发明了石磨。

我国风格独特的桥梁和宫、阁、亭、阙等也都出自鲁班之手。所以,鲁班被建筑界公认为祖师。

鲁班受到后人的推崇,不仅在于他的发明可以造福人类,还在于他把自己的发明创造和技术都毫无保留地传授给了下一代,以至于他的徒弟遍布各地,这也是历代工匠尊他为祖师的重要原因。他对人类的贡献巨大,连欧美一些建筑学家也认为:在世界古代建筑史上,鲁班是一位罕见的大师。两千五百多年前出现这样的人物,是中国的骄傲。

几千年前的中国古人,留下了如此辉煌灿烂的遗产,甚至使世界为之感叹,更令每一个中国人感到自豪和骄傲。但是放眼现代中国的科技,不禁令我们陷入深深的沉思之中。