开皇之治——隋王朝的短暂兴盛

它结束了中国数百年的分裂局面,它是中国历史上最伟大的朝代之一,它是一个极富开创性的王朝,它为中国封建社会鼎盛时期的到来奠定了坚实的基础,但是它的统治却昙花一现,二世而亡,这到底是一个什么样的王朝呢?它为后人留下了哪些宝贵的财富呢?

公元589年,经过隋文帝的南征北战,最后完成了天下一统。面对如此庞大的国家,隋朝该采取什么样的措施来巩固统治呢?它又开创了哪些新的制度,并为后世沿用呢?

隋文帝杨坚是隋朝的开国皇帝,他为巩固隋朝统治作出了巨大的贡献。隋文帝即位不久,就废除了北周的六官制度,而代之以一套新的职官制度,这套制度使行政权力最大程度地集中于三省,即尚书省、门下省和内史省,其中尚书省下面管辖六部,即吏部、礼部、兵部、度支、都官、工部。除三省六部外,隋还设有负责具体事务的九寺、负责监察的御史台和主管水利的都水台;此外,隋还设国子寺、秘书省和内侍省;这些机构的主要官员都有相应的称号、官品和属员。

除改革中央制度外,隋文帝还对地方行政制度进行了整顿,他将东汉末年以来形成的州郡县三级制变为州县两级制,后来改州为郡,全国共190郡,统1255县。这样在一定程度上改变了过去机构臃肿、效率低下的弊端。此外,隋又废除九品中正制,选官之权尽归中央吏部;过去地方官府的属官习惯上由长官辟除,现在统一由吏部任免。

此外,隋朝继承了北朝的府兵制,府兵制源于北魏时期,鲜卑人当兵、汉人务农的政策。府兵全家可以免除赋役。隋文帝对其进行了两个方面的改革。首先是隋在中央设十二卫,每卫置大将军一人,总领全国的军府,从而把征发、调动、指挥全国军队的大权集中到最高统治者皇帝手中。其次,规定府兵及其家属一律落户籍于州县,与民户一样按均田令授田,从事农业生产;府兵保留军籍,可以免除民户的租调,但战时出征要自备资粮;这样一来,府兵制与均田制结合起来,形成一种“寓兵于农”、“兵农合一”的制度,不但扩大了兵源,而且减轻了国家负担。

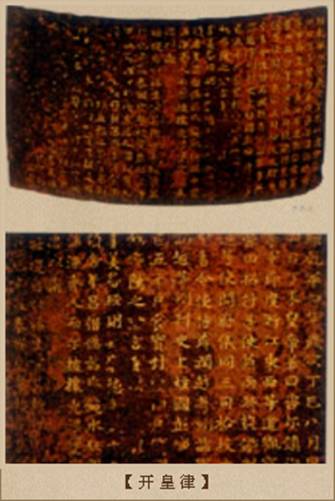

隋朝制度中,对后世影响最大的是法律制度和科举制度。鉴于北周后期刑法苛滥,致使内外离心的状况,公元589年,隋文帝就命大臣修改原来的法规,并制订新法典。在“以轻代重,化死为生”的指导思想下,废除了许多残酷的法令,如枭首、车裂、鞭刑等等。同时,隋文帝又命令尽量简化新律,最后刑法条款减到500条,这就是《开皇律》。《开皇律》允许官员以官俸抵作罚款或降职折罪,还允许民众越级上诉,而且规定死刑统一由中央的大理寺复审。《开皇律》颁行后,隋文帝定期召集地方长官至京,以考核他们对新律法的掌握程度,因此,当时许多官员都明晓法律。尽管隋文帝后期,特别是隋炀帝时期,刑罚比较严酷,但就隋律本身而言,与前代相比确实具有“宽平”、“清简”、“疏而不失”的特点。为唐代及其以后各代法典的制定奠定了基础。

隋朝制度中另一项对后世影响巨大的是科举制。隋文帝时期,开始用分科考试的方式选拔官员;隋炀帝时设进士科,标志着科举制度的正式形成。科举有临时特科和常设科目两种,常设科目包括秀才、明经、进士科;在科举制后来的发展中,进士科一枝独秀,成为考试取才的主要科目,乃至唯一科目。科举制一直被封建王朝沿用,直到清朝末年公元1905年才被废除。隋朝实行科举制主要是为了把对地方官吏的任免权收归中央,打击士族门阀势力,以加强中央集权。但是客观上却扩大了统治基础,并给中下层读书人提供了入仕之途;同时也提高了官员的综合素质,造就了一大批出色的、有着高度文化素养的政治家。

隋朝统治者在政治制度方面有如此出色表现,那么在经济上,又会有什么新举措呢?

隋朝在经济上继续推行北魏以来的均田制,隋朝规定定期把土地分配给平民,土地分成露田、永业田两种;丁男受露田80亩,妇女40亩,但耕者死后要归还政府;此外丁男还受永业田20亩,种植桑麻,可以传给子孙。隋文帝灭陈之后,均田制推行到南方,南方大量荒地被开垦,据统计,公元589年全国耕地面积有1940万顷,20年后竟增至5580万顷,反映了隋朝耕地面积激增的趋势。

隋朝为发展农业生产采取了许多行之有效的措施。首先是改变农民服兵役和徭役的年龄,成丁年龄由18岁提高为21岁,丁男50岁以上交纳绢帛可以免役,又将每年服役期限由30天减为20天,调绢由一匹即四丈改为2丈。这大大减轻了农民的负担,保证了农民生产的时间,有利于农业的生产发展。

与此同时,针对当时很多农民脱离户籍,豪强隐瞒户口的情况,隋文帝下令对户口进行调查,实行“大索貌阅”和“输籍之法”。“大索貌阅”就是按照户籍本上登记的年龄体貌进行核对,结果使国家户籍在编人口增加了一百六十四万余人。“输籍之法”就是国家划分户籍等级的标准,然后按照这些等级,作为征调赋税、徭役等的标准。由于国家规定的赋税等数量低于豪强地主对佃农的剥削,所以很多原来依附于豪强地主的农民纷纷脱离地主,申报成为国家的编户。这两项措施,一方面增加了政府的财政收入,扩大了征役的来源,同时豪强地主的势力也被削弱。

国家编户的增加,赋税徭役的减轻,为社会生产的发展提供了有利条件,增加了朝廷的财政收入。为了储备各地征收的粮食,隋在许多地方建立了仓城,著名的有黎阳仓、常平仓、广通仓,还有西京的太仓,后来又在洛阳建含嘉仓、回洛仓,在河南巩县建洛口仓。1969年,在洛阳发现了含嘉仓遗址。据探定遗址面积达45万多平方米,内有259个粮窖,其中一个粮窖甚至还留有已经碳化的谷子50万斤,由此可见当时隋朝农业生产达到了很高的水平,那么,隋朝的工商业又是怎么样的呢?

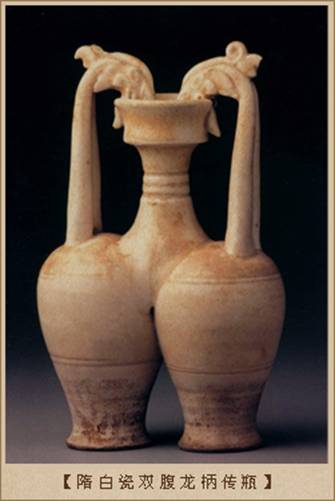

隋朝的手工业有纺织、陶瓷、造船等。河北定州所产的绫绢,四川蜀郡的绫锦,还有江西豫章出产的鸡鸣布,都非常有名。陶瓷方面,在河南巩县,河北磁县,安徽淮南等地,都发现了青瓷的窑址;隋代青瓷的胎体一般较为厚重细密,胎色以灰白色居多,釉为青色或青中泛黄,有的则呈黄褐色;还有就是白瓷,隋代的白瓷主要产于陕西、河南地区;在西安郊区李静训墓中,出土了一批白瓷,釉面光润,造型奇特,制作精致。隋代的造船业也很发达,隋初为了平定陈国,杨素在江南监造五牙战船,船上有五层楼,高百余尺,前后左右设置五十尺高的拍杆,用于拍击敌船,五牙战船能容士兵八百人;此外,还有大量中小型战船,可知规模之大。

隋朝商业和城市也有很大的发展,长安和洛阳,是最大的商业城市,长安有都会、利人两市,为国内外商品荟萃之所;洛阳有丰都、大同和通远三市,每天商旅云集,热闹非凡。此外,隋朝统一了货币,重铸五铢钱,便利了商品的流通;大运河的开通,也促进了商业的发展,江南地区许多城市逐渐兴起,如江苏的扬州、镇江,商业非常繁荣。

除了国内社会经济的发展,隋朝在民族关系中也取得了很大的成就。隋廷利用突厥内部纷争,扶植阿史那染干为东突厥启民可汗,妻以公主;隋炀帝亲征吐谷浑,取其地置西海等四郡,西域高昌等30个国家和地区都到河西来朝觐;隋炀帝还两次派人到今天的台湾地区招抚,又在东都洛阳举行盛大的表演大会,周边民族、藩国都遣使出席,盛况空前。

隋朝在极短的时间内建立了一套行之有效的政治、经济、军事制度,使社会、经济迅速恢复和发展,出现兴盛局面;这是隋初统治者励精图治、积极有为的结果。但是物极必反,盛极必衰,貌似强大的隋王朝,在大一统的表面下却涌动着各种分裂势力的暗流,统治阶级内部矛盾重重,统治基础薄弱,所有这一切,预示着一场大的暴风雨即将来临……