经世济民——汉武帝的治国方略

一个儒生孜孜以求,在渐渐趋于大一统的时代,希望让儒学成为封建社会的正统之学。一个皇帝文治武功,在宣扬武力,指挥大军南征北战的同时,却最终选择了倡导仁义的儒学作为自己政治统治的基石。这是历史发展的必然还是巧合,它在促进经济和文化领域真正形成一个整体的进程中又将发挥怎样的作用,它又如何成为了中华民族血脉相承以及中华文化得以凝聚不散的内在根源。

选择儒学的汉武帝是历史上一位极具争议性的人物,秦皇汉武,历来齐名,汉武帝的功绩与过错,的确可以与秦始皇相提并论,历史在前进中也总是存在着一些相似性,但其结果却又不尽相同。汉武帝倾全国之力展开与匈奴的战争,几乎使汉帝国经济崩溃,他“罢黜百家,独尊儒术”,其对思想的控制等同于秦的焚书坑儒,但汉帝国是如何避免重蹈秦朝覆辙的呢?

汉朝作为中国历史上第二个统一的封建王朝,它承担着更多的历史重任。因为秦朝虽然开创了大一统的先河,但它却短暂而亡,除了创制一些新的制度之外,并没有留下多少管理统一封建王朝的成功经验。于是,汉朝的统治者除了要总结秦短暂而亡的经验教训之外,最重要的就是探索出一条治国安民之路。这条探索之路会从哪里开始,又将把汉王朝引向何处呢?

自从汉武帝颁布“罢黜百家,独尊儒术”之日起,后人对这一举措便是仁者见仁,智者见智,褒贬不一。但从整个历史发展的进程来看,汉武帝采纳这一策略,在当时还是有它特殊的背景和积极意义的。汉初以黄老学说作为指导思想,无为而治、与民休息的政策,的确对汉朝初期社会经济的恢复和发展起到了积极的促进作用。但经过七十多年的休养生息,地主阶级的统治已经巩固,社会经济也有了新的发展,无为而治的黄老思想,已不能适应地主阶级的要求。而百家争鸣的思潮在汉初还留有余音,尽管这对丰富思想文化具有一定积极意义,但它们彼此各执一端,反而造成了思想上的混乱,这很容易被地方分裂势力所利用。随着中央集权的加强,皇权的巩固,实行思想上的统一,已经成为历史的必然。

以哪种思想作为主导呢,历史将这一答案指向了儒学。吸取秦王朝一味用严刑峻法导致二世而亡的历史教训,加上儒家历来又极力维护君主的最高权威,因此从汉高祖刘邦开始,统治者在坚持黄老学说的同时并不排斥儒家。相反,他们还提倡把仁义与严刑峻法结合起来。于是,到汉武帝继位之后,他雄心勃勃的一反前人的“无为而治”,主张改弦更张,力求有所作为,也就不足为怪了。

公元前135年,汉武帝最终接受并采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术” 的建议,大批征召儒生,准备大刀阔斧的进行思想改革。然而,萌生于先秦的儒家思想,是否还能适应汉朝大一统的需要呢?

董仲舒很清楚,照搬原来的儒学很难满足统治者的需求,于是他顺应时代的潮流对儒学思想进行了相应的改造。首先,董仲舒利用道家的天道观来强调“大一统”,以此为封建政权服务。此外,董仲舒还特别强调法治,把儒法两家揉合为一体,其实质就是主张外儒内法。董仲舒还把皇帝上升到“上天之子”的位置,宣扬皇帝是在代表上天来治理国家、统率黎民百姓,因此违抗天子就是对上天的不敬,这就神化了皇帝的至尊地位。这些主张迎合了统治者强化皇权,实现大一统的需要。汉武帝不仅采纳了董仲舒独尊儒学的建议,还在长安大兴太学,以儒学经典《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》为教材设置五经博士,用以培养人材,选拔官吏。从此,儒学开始居于独尊地位,成为整个汉代以至两千年封建社会意识形态的绝对权威。作为统治人们的正统思想,随着历史的发展,儒学又逐渐影响到社会的各个角落,成为人们立身处世的行为规范。

汉武帝独尊儒术政策的实现,对于巩固封建国家的统一和传播封建文化有积极的历史意义,但它同时又压制了思想的自由发展,存在着禁锢人们头脑的弊端。

思想上的统一是为了强化皇权,维护政治上的大一统。出于同样的目的,同时也为了支付庞大的战争支出和统治者挥霍的需要,汉武帝在经济上实行了盐铁官营、均输平准和统一铸币等重大措施,这些都对后世产生了重大影响。

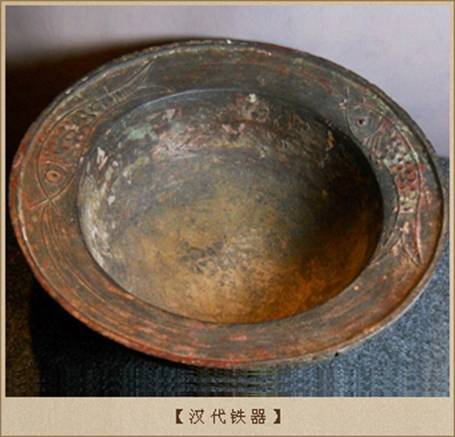

食盐是人民日常生活中的必需品,铁器在汉代已成为生产和生活的主要用具,所以煮盐和冶铁业成为汉代工商业中资金最大、利润最高的重要行业。同时,盐场铁矿多在山区海滨等比较荒远的地方,从业人员都是成百上千的流亡贫民,如果管理不好,他们就将成为社会治安中的不稳定因素。汉初,国家对盐铁经营采取放任政策,允许私人经营。于是,富豪权贵便垄断了对国计民生有重要影响的冶铁和煮盐业,这不仅影响了中央财政的收入,而且也助长了分裂割据势力。汉武帝为了增加中央政府的财政收入,决定把私人经营的冶铁、煮盐、酿酒等重要工商部门收归政府,由国家垄断经营。公元前118年,武帝下令禁止民间从事盐铁业,由政府在全国产盐铁的地方设立盐铁专卖署,并任命当地的大盐铁商为盐官或铁官,管理煮盐、制造铁器和买卖盐铁等事务。这种垄断经营控制了从生产到销售的整个链条,政府得以从中牟取暴利。

在盐铁官营的同时,汉武帝采取了均输平准的政策。均输,是指由中央向各个郡国派出官员,来规范地方政府上交京师货物的运输。平准,则是指在京师设置平准官,统一管理由各地运到京师的货物,根据市场行情进行买卖,以平稳物价。这一措施,使得大商人再也无法靠囤积货物来操纵物价,它们也就不能再由此来获取大量财富。通过对商人的限制,也避免了它们利用手中的财富去兼并农民的土地,在保护了农民的利益后,封建统治的基础就会更加稳固。

为了进一步打击富商大贾和高利贷者的经济实力,增加政府的财政收入。汉武帝于公元前119年,颁布了算缗和告缗的法令。算缗就是向大商人、高利贷者征收财产税。政府责令商人自报财产,对隐瞒不报或自报不实者,鼓励知情者揭发,这便称为“告缗”。凡揭发属实者,即没收被告者的全部财产,并罚戍边一年,而告发者会获得没收财产的一半。这一措施使大量商人破产,政府的财政则成倍增长。

对盐铁的控制和对商人的打击,这些只是对表面经济活动的管理,真正关系到西汉经济和金融命脉的是对钱币的控制。然而在汉初,中央政府听任郡国自由铸造钱币,这造成了币制的混乱,使得物价上涨。而一些贵族官僚和富商大贾操纵货币的铸造,也威胁了中央政权的稳定。公元前119年,汉武帝下令禁止郡国铸钱,把铸币大权收归中央,成立了专门的铸币机构,政府铸造的五铢钱成为当时唯一的合法货币。

通过一系列政策措施的实行,暂时解决了由于战争和奢侈浪费所造成的经济困难,地主阶级专政得以巩固。

然而,在封建王朝繁荣的局面之下,隐藏着大量的社会问题。连年的征伐,使农民无法忍受繁重的兵役和徭役而四处流亡,农业生产遭到严重破坏。而汉武帝自己一生沉溺于鬼神迷信,晚年又因怀疑太子暗中以巫术加害自己,造成父子兵戎相见,在逼死了太子之后,又有数万人诛连致死,统治集团内部因此而人人自危。而此时各地相继爆发的农民起义,使本就风雨飘摇的政治局势更加日趋恶化。

晚年的汉武帝面对急转直下的形势,陷入了深深的自省之中。他又一次不失时机的改变其统治政策,于公元前89年,颁布了《轮台罪己诏书》,表示要停止对外战争,把国家重心转移到重视生产和强国富民上来。政策的转变使社会矛盾得到缓和。因此,汉武帝虽然实行了一系列暴政,致使局势向秦末方向发展,但他力挽狂澜,终于使汉朝避免了秦朝式的悲剧。

汉武帝时代,由于前人的苦心经营,加之汉武帝本人的雄才大略等诸多因素的结合,使汉武帝时期成为西汉王朝的鼎盛时期,也造就了中华民族历史上的一个辉煌时代。