汉家华章——两汉的文学艺术成就

两汉之际,以汉族为主体的多民族国家正在走向成熟。随着国家统一的进一步巩固和封建经济的繁荣,各民族、各地区之间经济文化的交往也在不断加强,整个华夏族的进取心和创造力都被强烈的激发出来。无论是横刀立马,驰骋疆场的勇士,还是俊逸洒脱,即兴成篇的文人学者,他们都表现出了开拓进取和建功立业的积极心态,也都显现得极端的自信和自强。

这一切都为恢弘大气的中华文化的到来奠定了坚实的基础。在那个锐意进取、不断创新的时代,人们在继承与发展中,是怎样把前人的文化发扬光大,又是怎样创造了属于自己的灿烂文明的呢?

两汉时期,由于社会经济的恢复和发展,国力得以不断增强。在物质生活富足的基础上,人们开始对历史的发展进行一些理论上的总结。更重要的是在文化上,人们为了表达自己丰富的思想感情,便在前人的基础上开创了一些更为精彩的艺术形式。

赋便是两汉时期一种新的文学体裁,它由战国时期的《楚辞》发展而来,在当时极为盛行,成为汉朝文学的重要文体。在中国古代文体中,赋也是次于诗歌的一种体裁,之所以次于诗歌,是因为其创作难度大,但用处却不大。既然是这样,赋为什么还会有如此高的历史地位呢?

汉赋分小赋和大赋。小赋多为抒情作品,大赋多为宫廷苑囿和帝王生活的描写。它以散文的结构来记叙,以韵文的形式来描写。其特点是文前常有序等一般形式,整体上介乎于诗歌与散文之间。除此之外,赋之所以用处不大的原因就是,它的篇幅过长,而且都是尽力铺陈,没有太多实质性的内容。

西汉前期的赋多是借物抒怀,文词朴实,以表达作者的思想感情为主。到汉武帝时期,赋体文学进入到兴旺时期,但此时的赋却已沦为最高统治者歌功颂德的工具。这一时期最具代表性的作品是司马相如的《子虚赋》和《上林赋》。《子虚赋》是通过假设的楚国使者子虚和齐国乌有先生,来互相夸耀楚王和齐王游猎时的盛况。《上林赋》则是通过假设的亡是公,来极力铺陈天子在上林苑游猎时的壮阔气派,以示天子位居诸侯之上。该篇赋文洋洋洒洒近8000字,气魄雄伟,语言丰富,将游猎的情形铺陈描绘的淋漓尽致。这种情形直到东汉时期才有所转变。

在经历了政治局势的剧烈动荡之后,东汉时期的赋开始向反映社会现实的方向发展,描绘上层社会繁荣景象的大赋,逐渐衰落,取而代之的是各种抒情写物的小赋,意境较为清新。赵壹的《刺世疾邪赋》就揭露了东汉末年统治的腐朽和社会风气的败坏,表达了作者对当时社会的不满,对人民贫困生活的同情,堪称汉赋中绝无仅有的佳品。而东汉写赋最为著名的是班固和张衡,他们和司马相如、扬雄一起被后世誉为汉赋四大家。

在文人辞赋家为统治者歌功颂德时,很少有人会顾及到下层劳动人们的生活。幸好在乐府诗中,留下了有关的记载,让我们得以了解当时劳动人们的生活风貌和真实情感。乐府原是汉代掌管音乐的官署,由于专门从事搜集和整理民歌俗曲,因此,后人就把被官府收集的民歌俗曲统称为“乐府”。

汉乐府搜集整理的诗歌一部分是供执政者祭祀祖先神明时使用;另一部分则是采集民间流传的音乐,后人称之为乐府民歌。由于这些作品多来自民间,其中所叙述的故事和表达的情感也都是当时人们的亲身经历,所以,里面也反映出了当时各地的风土人情和人们的生活状态。这部分作品也因此成为了汉乐府里的精华部分,在这里,我们能够看到人们对封建上层统治集团的讽刺和抨击,也能感受到人民遭遇悲惨生活后的挣扎反抗情绪,而有一些作品则着重反映了战争给人民带来的痛苦。两汉乐府中也有一部分作品热情描绘了妇女的美丽善良和机智勇敢,赞扬了她们的执著追求和不屈反抗。在乐府《陌上桑》中,就描述了美丽的罗敷,她用夸耀夫婿官威的方式,嘲笑并斥退了太守的调戏,从而赞美了罗敷的聪明坚贞,揭露了官僚的丑恶灵魂。此外,描写下层文士或奔走仕途或困顿他乡的种种苦闷,是两汉乐府的又一个重要内容。这类作品主要出自下层文人之手,他们有富国安民之心,却在仕途上缕缕失意,因此这些作品都是他们有感而发,字字情真意切。

两汉乐府继承了先秦民歌以叙事为主的传统,注重通过叙事来抒情达意。而在表现手法上,乐府中的抒情诗则较多地吸取了《诗经》和《楚辞》的比兴手法。所谓比兴手法,比即指比喻贴切,而兴就是先谈别的事物,然后引发人们的联想。叙事诗的突出特点是善于抓住诗中主人公遭遇的矛盾冲突,通过富有个性的对话或自述,运用铺张排比的手法来交待事情,以此来展现人物神态,表达出主题思想。

两汉乐府的诗歌体裁以五言为主,也有七言等形式,句式比较自由灵活,语言自然流畅,通俗易懂,琅琅上口,洋溢着浓厚的生活气息。与先秦传统的诗歌四言形式相比较,以五言为主的两汉乐府是一种崭新的体裁,这无疑促进了五言诗体的成熟,是中国诗歌历史上五言诗体发展的一个重要阶段。

两汉时期,统治阶级同样十分重视绘画艺术,而统治者对绘画不仅仅当成是艺术品,在他们手上还可以成为巩固封建政权的工具。汉文帝即效法古制,在未央宫承明殿画屈轶草、进善旌、诽谤木、敢谏鼓等,以绘画来表明自己治理朝政,安抚百姓的决心。汉武帝时期,也命令黄门画者绘制《周公负成王朝诸侯之图》,并将其赏赐给霍光,希望霍光能像周公一样,为汉朝的江山鞠躬尽瘁。抛开政治因素之后,汉武帝为了让自己随时都能够鉴赏到绘画艺术品 ,便建造了一座秘密的楼阁,将搜集到的天下书法名画藏于其中,这就开创了后代收藏书法绘画的先河。随着绘画的发展,东汉明帝便在宫廷设置了画室,命令专人管理画工,并对数量众多的画工进行细致的分工。

统治者的重视和专业化的管理,促进了绘画艺术的发达。在汉代的绘画艺术的发展中,首先是装饰性壁画非常流行,这类壁画多用于宫廷府寺的墙壁上和贵族、官僚、地主宅第的墙壁或墓室的墙壁上。绘画内容以神话人物、传说人物、夏商周三代兴亡故事以及忠臣、孝子、烈士、贞女的事迹为主。现在已发现的汉代有壁画的墓室有很多,遍及辽宁、河北、山西、山东、河南、陕西、内蒙、甘肃、江苏等地。其中西汉洛阳卜千秋墓室中的壁画十分精美,其内容是一副升仙图,由二十块长方形空心砖拼成,以线描手法,刻画了人首蛇身的女娲和伏羲,还刻画了人头双翼的仙人王子乔以及奔狐、长蛇、龙、虎等动物。自然,是一件难得的艺术品。

汉代的帛画也极为有名。其中最有代表性的,是长沙马王堆1号汉墓出土的彩绘帛画。该帛画呈“T”字形,全长2.05米,上宽0.92米,下宽0.477米,四角缀有飘带。其绘画的内容分为三部分。上部代表天,中心是蛇身缠绕的伏羲,两侧有相向飞舞的巨龙和扶桑九日,日内绘有金乌,月内则画有蟾蜍。此外,还有仰首而鸣的仙鹤,展翅飞翔的鸿雁,俨然一派天国景象。帛画中部代表人间,墓主人由侍女随从,款款而行。前方有迎者拜跪,四周以蛟龙、仙禽、神兽环绕,表明死者正向天国走去。下部代表地下,有一巨人托地,四周环绕着海鱼、异兽、赤蛇、玉璧等。其内容丰富,线条流畅,着色鲜艳精细,人物情态自若,鸟兽栩栩如生,具有极高的艺术水平。

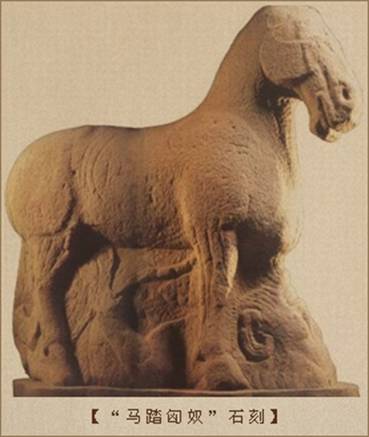

两汉时期的雕刻艺术也取得了辉煌成就。西汉最有代表性的石刻,是霍去病墓前的石刻群。其中的“马踏匈奴”石刻是专为纪念霍去病的战功而雕刻的,它形象生动逼真,战场上的厮杀和金戈铁马的岁月仿佛跃然眼前。其它石刻都是以巨大完整的天然石料顺势加工而成,各个形态兼备,栩栩如生。而东汉最有代表性的青铜雕塑,则是1969年在甘肃武威雷台的一座墓葬中发现的青铜马和青铜俑,其中的一件“马踏飞燕”青铜雕像,刻画了一匹形态矫健的天马,它三足凌空飞驰,一足踏着一飞燕,而飞燕正欲展翅疾飞,并惊慌的回首瞭望。这件雕塑想象奇特,刻画细腻,是我国古代雕塑艺术极为优秀的代表作。

两汉时期无论是汉赋、乐府诗等文学作品,还是绘画、雕刻等艺术形式,都在前人的基础上取得了惊人的成就,它显现出了汉民族在不断发展中那波澜壮阔的气势和心怀天下的胸襟,在此雄浑的基础之上,后人必将创造另一个辉煌。