贯通南北——泽被后世的隋朝大运河

大运河,是世界上里程最长、工程最大、最古老的运河之一,是贯通南北交通的大动脉,是中华民族文化的象征,是中国丰富的历史文化遗存。她显示了中国古代水利航运技术领先世界;她孕育了一座座璀璨夺目的历史名城;她引来无数文人墨客对其抒怀、吟唱,留下千古名句;她到底是一条什么样的河?她为什么会备受后人争议?她到底有着怎样的功与过呢?

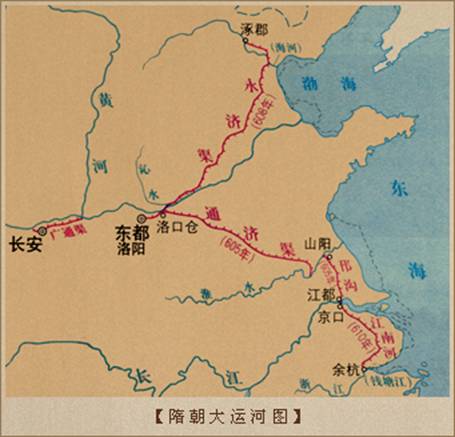

大运河,是由永济渠、通济渠、邗沟、江南河四部分组成的一个完整的运河体系,它北起北京,南达杭州,贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长1794公里。正是这条大运河,为隋唐之后中国历史的延续和演进提供了动力和方向。

隋炀帝为什么要开凿大运河呢?据说,这位生于北方的皇帝喜爱江南的美景,迷恋江南女子,所以开通了这条连接京城与扬州的大运河,方便他游玩享乐。运河开通之后,隋炀帝不顾大臣的劝谏,三下江南巡游,每次南巡总要驾着巨大而豪华的游船,泛舟河上,寻欢作乐。隋炀帝被后世认为只知自己享乐,不顾百姓死活的暴君,其主要原因就在于此。

历史的真相真是如此吗?其实,早在隋文帝时,就已经开始了运河的开凿。公元584年,隋文帝为了方便漕运,命宇文恺设计一条运河,从京都长安引渭水。工程完成后,全长三百多里,起名广通渠,后改为富民渠。此运河沟通了关中与关东的漕运,有效地解决了关中粮食的供应问题。三年后,隋文帝为平定江南的陈朝,开凿山阳渎,沟通了江苏淮安、扬州之间自淮水入长江的运河。隋炀帝所做的,只不过是把运河的建造,扩展到全国而已。

可见隋炀帝开通大运河很大程度上是出于当时经济、政治与军事的考虑。自魏晋以来,南方的经济逐渐发展,隋朝的政治中心长安和洛阳,都在北方,仰仗江淮地区的粮帛财物,需要有一条水路运输物资。隋朝灭陈之后,南方的士族和百姓时有反叛之举,交通的便利有助于隋王朝对南方的控制。另外,隋炀帝决心对高句丽发动战争,需要将各地军事物资便捷地输往前线,所以,大运河的开通是势在必行。那么,大运河是怎样开凿的呢?

大运河是在一些旧有河道,包括前代开凿小段运河和少量南北走向自然河道的基础上,进一步疏浚贯通而形成的,以洛阳为中心,共分永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段。四段中最早开凿的邗沟,是在隋文帝开挖的山阳渎基础上加以疏浚的,成为大运河的一部分。另外三段,都开凿于炀帝时。先开通济渠,自洛阳西苑引谷、洛二水入黄河,再从河南荥阳西北的板渚引黄河水东南流,经过开封、商丘至江苏盱眙入淮河。通济渠和邗沟是大运河最重要的河段,隋炀帝数次经由这两段河道往返于洛阳和江都之间。然后开通永济渠,先疏浚沁水下游南通黄河,再从今河南武陟一带引沁水东北流,接着清水、淇水,至今河北静海县独流镇折向西北,利用沽水、桑干水抵达涿郡,即今天的北京。永济渠长2000余里,是大运河中最长的一段。最后开凿江南河,利用六朝旧有运渠加以疏浚,自江苏京口绕太湖之东至浙江余杭。

运河开通后,在运河两岸又筑有宽阔的御道,沿途栽柳成行,从长安到江都修建离宫四十余所。为了储备粮食的需要,运河沿岸还修筑了许多大型粮仓,其中著名的有太仓、永丰仓、含嘉仓、河阳仓和兴洛仓等。

大运河自公元605年开始开凿,至公元610年竣工,前后用了六年时间,动用了数百万劳力。这样巨大的工程,在如此短的时间内完成,可以想象给当时的劳动人民带来了多大的灾难。数以百万计的劳工,日夜劳作,受冻挨饿,加上疾病侵袭,死亡的人数在半数以上。隋炀帝每次到江都巡游,都极尽奢华,他所乘坐的大龙舟长200尺,高45尺,上下四层;而随行的嫔妃、王公大臣、僧尼道士分别乘着几千艘华丽的大船,首尾相望,绵延200多里,仅拉船的纤夫就有八万多人;沿途五百里以内的百姓,被迫进献食物。

修运河、巡游江南给广大人民带来了沉重的负担,再加上修建东都,攻打高句丽,滥用民力,使国内阶级矛盾日益尖锐,隋朝也在农民起义的风暴中迅速灭亡。后世很多人都认为隋朝的亡国与开凿大运河有很大的关系,唐代诗人胡曾写诗道:“千里长河一旦开,亡隋波涛九天来,锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回”。在扬州,还有一首民谣写道:“隋炀皇帝下扬州,三千美女拉龙舟;一心想把琼花看,万里江山一旦丢”。

但是也有人对此持不同看法,认为大运河的开凿是“不仁而有功”;唐代诗人皮日休做了一首诗,诗云:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波;若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”。皮日休对大运河在经济上的积极作用给予了很高的评价。

还有一些人对大运河的利弊进行了比较客观的评价,既看到了她有利的一面,也看到了她的弊端。唐代诗人李敬芳就说“汴河通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。”那么,大运河到底有哪些积极意义呢?

大运河是古代中国劳动人民辛勤劳动和聪明智慧的结晶,也是中华民族科技发展的结果。几千里长的运河要通过海拔高度不同、地形地貌各异的许多区域,纵向沟通长江、淮河、黄河等洪流巨川,确实是一个伟大的系统工程。在长期开凿中,克服了巨大的工程技术困难,解决了开辟水源、保持水量、改造地形和克服洪水泥沙之害等难题,创造出许多卓有成效的工程设施。大运河卓越航运功能的实现,集中展示了古代中华文明在大地测量、河道建筑、水利航运等工程领域的科技成就、技术进步和创新能力。

大运河的开通是中国古代人民的伟大创举,在中国历史上发挥过非常重要的作用。国家政权要依靠强大的军事力量支撑,军队要依靠大量的粮食来维持,粮食的供应依靠漕运来转输,而漕运又有赖于河道来连通,这是历代王朝不可忽视的现实。因此,运河成了整个王朝的经济命脉。“半天下之财赋,悉由此路而进”。唐自安史之乱后,中央政府主要靠浙东、浙西等江南八道的财富供应,唐德宗时,因漕运一时断绝,长安君臣没有粮食,濒临死亡的边缘。由此可见,大运河的畅通与否,直接关系到王朝政权的生死存亡。

除此之外,大运河还加强了中央对南方的控制,扩大了中华民族的统治区域,在中华民族繁衍生息的广大地区里,有着众多的河流,由于中国地势西高东低,主要的河流都自西向东,流入太平洋;但中国没有一条南北向的天然河道,这使得南方和北方缺少有效地沟通,分成两个不同的区域,在中国古代,政治中心主要在北方,对南方的统治极为薄弱,在隋朝建立之前,是分裂的南北朝时期;由于北方少数民族的入侵,迫使大量的汉人迁徙到了南方,南北朝之间,各自为政,长期对立。大运河的开通则方便了南北方的人员往来,有利于民族之间的交往融合,促进了民族的融合,有利于中国政治的统一。

大运河还有利于发展交通,加强不同地区之间的联系。运河开通不久,沿河就已经是商旅往返,络绎不绝,许多城镇因运河交通之便迅速兴起,如北京、扬州、苏州、杭州等城市,犹如一颗颗灿烂的明珠,镶嵌在运河之滨。

“共禹论功不较多”,大运河是隋朝留给后世最宝贵的遗产,虽然隋朝因开凿此河付出了沉重的代价,但大运河在中国历史上长期发挥着积极的作用,不愧是世界上最伟大的工程之一。