告别简牍——造纸术的发明

纸,中华民族伟大的发明之一,中国古代四大发明之首;纸,如此普通的物品,为什么被人们赋予如此高的评价;纸,是如何被发明的呢?它在历史上发挥过什么样的重要作用呢?中国的造纸术又是怎样向外传播的呢?

远古时代,我们的祖先主要依靠结绳记事,但文字出现后,古人开始把文字刻写在甲骨上,还有的灌铸或刻写在青铜器和石头上,但是作为书写材料它们的质地都太硬了,不便于书写,于是在人们不断认识自然的过程中,开始出现大量的竹简、木牍和帛书,这在中国文明史上是一次大的进步。

从现代考古发掘来看,出土了大量的秦汉时期的竹简。1972年,在山东省临沂市银雀山挖掘出土的西汉墓葬中就出土了7500余枚竹简;1975年,湖北省云梦县睡虎地秦墓中就出土了1155枚竹简;到目前为止,现存最早的帛书,是1942年发现的湖南省长沙子弹库楚墓出土的帛书。可见竹简等书写材料在当时人们的生活当中起着重要作用。但是在长期的使用过程中,他们开始感到了很多不便,竹简和木牍需要加工后才能书写,加工的过程相当费劲,同时搬运起来也太笨重。古人把读过很多书,学识渊博的人,称赞为学富五车,但是据现代学者考证,如果把五车竹简上的文字印在纸上,也不过是几本可以随身携带的小册子。至于帛书虽然携带方便,但是价格又太昂贵,只有少数贵族官宦人家用的起。这一切,都在促使人们努力去探索更为便利的记载文字的材料。在经过几百年的探索后,纸,这个今天人们最普通也最实用的物品终于出现了。纸的发明是人类文明史上的一次飞跃。

中国的纸到底是什么时候发明的,可能是一个永远也解不开的谜团,而纸的发明者又是谁,同样是一个无法解开的谜团。

1933年,考古学家在新疆罗布卓尔汉代遗址发掘出土了公元前1世纪时的“罗布卓尔纸”;1986年,在甘肃天水放马滩西汉墓葬遗址发掘出土了公元前2世纪的绘有地图的“放马滩纸”。这些考古发掘都证明了最迟在西汉初期我国就发明了可用于书写和绘画的纸。

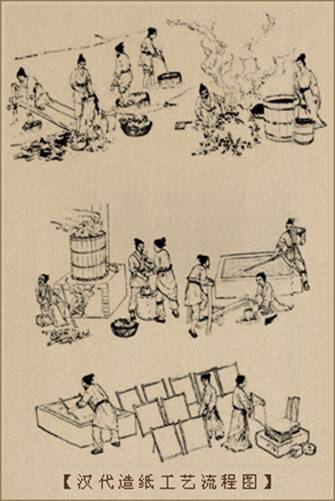

中国是世界上最早养蚕缫丝的国家,古人在煮茧、漂洗的过程中,会有些丝屑脱落下来,如果用一张篾席去接住的话,在篾席上就会积累下一层纤维,等晾干后,揭下来,可以用于书写,但是单纯由丝屑制成的纸,过于单薄,不可能阻挡住浓浓的墨汁。然而这一过程却给古人以重大启示,因为在处理次茧的过程中,会反复捶打,以捣碎蚕衣,这一技术后来发展成为造纸中的打浆;另外他们还用石灰水为丝麻脱胶,这一技术在造纸中就体现为为植物纤维脱胶,造纸术就是在这些技术中发展而来的。

说到造纸术,我们马上就想到一个人,那就是东汉时期的宦官蔡伦。经大量的考古发掘和文献记载证实,蔡伦并不是纸的发明者。但为什么人们会记住蔡伦呢?

蔡伦,字敬仲,东汉桂阳,今湖南耒阳人。他虽然出身于普通农民家庭,但却聪明伶俐,会读书识字。大概在他15岁时,被挑选入宫当太监。入宫后,因为在和帝刘肇争夺帝位时,有功,被提拔为中常侍,参与军国大事,地位与九卿同。

据说蔡伦改进造纸术与和帝的皇后邓绥有很大关系。邓皇后是光武帝时太傅邓禹的孙女。她从小就喜好读书,对一般女子喜好的金银珠宝却没有兴趣,对笔墨纸砚这些东西反而更感兴趣。她甚至曾经下令让各州郡岁贡时,进贡纸墨。蔡伦于是就投其所好,精心改进造纸术。

在蔡伦改进造纸术之前,造纸术已经发明了,但是当时的纸质量较差、表面粗糙,难登大雅之堂,不少文人雅士都弃之不用,他们书写所用的材料仍然是竹简和丝帛。但是蔡伦却看到了纸张取代简帛的光明前景。

当时的蔡伦兼任少府尚方令。尚方是皇家的手工工场,专门监督制造各种御用器物。于是他利用职务之便,经常和工匠接触,熟悉造纸的工艺流程,在认真总结前人经验的基础上,蔡伦用树皮、麻头、破布和旧渔网等,代替了以前造纸用的麻布、丝帛、线头等原料,这些原料来源广泛,价钱便宜,这就解决了造纸的原料问题,还降低了造纸的成本。同时,蔡伦在造纸工艺上也取得了重大突破。根据各种资料考证,蔡伦创造的造纸工艺程序除了采用传统的漂洗、碎切、浸沤、舂捣、打浆外,还可能采取了用石灰碱液进行烹煮的化学处理方法,这一工序是为了使植物纤维更容易分解。经过蔡伦改进技术后生产出来的纸张,具有体轻质薄,光滑润泽,经久耐用等特点。公元105年,蔡伦把他制造出来的一批优质纸张献给汉和帝刘肇,汉和帝试用之后,对其大加赞赏,立即通令天下采用这一技术来制造纸张。同时 ,由蔡伦改进的造纸方法很快就传遍了各地。由于蔡伦深受皇帝的宠信,公元114年,蔡伦被封为“龙亭侯”,于是人们便把蔡伦制造的纸称为“蔡侯纸”。

蔡伦不是造纸术的最初发明者,但他是造纸技术史上杰出的革新家。尤其是他在原料中加入树皮,这可以说是开创了近代木浆纸的先声,为造纸业的发展开辟了广阔的途径。他所做的一些革新对后世的造纸技术具有重大的借鉴意义。直到今天,虽然机器造纸代替了过去的手工造纸,但与蔡伦时代相比,就造纸的原理和基本的生产工序来看,并没有什么根本性的改变。值得注意的是,在蔡伦之前,造纸只是纺织业的副产品,产量也很低。在通过新原料的开辟和新技术的采用后,造纸业从纺织业中分离出来成为独立的行业,这是造纸发展史上具有重大意义的转折点。一千多年过去了,蔡伦改进的造纸技术,还在中国贵州省丹寨县石桥村代代相传,而他们制造的丹寨皮纸已被列入国家第一批非物质文化遗产名录。

蔡伦改进造纸技术之后,纸凭借其质地优良、价钱合理、书写流畅、携带方便等优点,很快便成为竹简、木牍、丝帛的有力竞争者,到了东晋时期就基本取代了简帛,成为唯一的书写材料。由于“蔡侯纸”不仅在民间广为流通,而且成为官方文件的通用材料,同时也受到了文人学者的喜好和欢迎,从而使思想文化广泛传播,有力地促进了科学文化的发展。蔡伦凭借其卓越的贡献,连同他所改进的造纸术一起被永远地载入史册。

蔡伦改进造纸术不仅是对中华文明的重要贡献,也是对世界文明的重大贡献。在造纸术传入西方之前,欧洲人主要是使用羊皮作为书写材料,但是羊皮价格比较昂贵,并不能普遍使用。魏晋时期纸和造纸技术传入朝鲜和越南。公元7世纪,造纸术又从朝鲜传到了日本。而在公元751年,唐朝与阿拉伯发生战争,结果唐军大败,因被俘士兵中有从军的造纸工人,阿拉伯人得以掌握了造纸技术。此后,随着阿拉伯人的扩张,造纸术在中亚和欧洲得到广泛的传播。公元1150年,阿拉伯人在西班牙建立了欧洲第一个造纸场。但直到1212 年,造纸业才在欧洲迅速发展起来,这比蔡伦改进造纸术的年代晚了1000多年。最终,欧洲又起到了桥梁的作用,将造纸术传播到了美洲。到了19世纪,中国的造纸术已传遍世界各地。

造纸术是书写材料的一次革命,它对中国乃至世界都作出了巨大贡献。在艺术上,正是因为有了纸,才使得中国的书法和绘画大放异彩,蓬勃发展。而纸在传到欧洲之后,还促进了世界史上著名的文艺复兴和宗教改革运动的兴起,深深地影响了世界历史的进程。

正是因为有了纸,人类的文明才得以传承和广泛的传播,人类才能积累和继承先人的智慧,促进世界科学文化的发展,推动人类社会的进步和繁荣。