梵音袅袅——佛教的传播与兴盛

“一花一世界,一佛一如来”、“苦海无边,回头是岸。放下屠刀,立地成佛”、“我不入地狱,谁入地狱”,当我们吟诵着这一句句耳熟能详的佛教禅语时,我们突然意识到,佛教,中国化的佛教,已经深入到每个中国人的骨髓,它已经成为了中华文化的重要组成部分。那么,起源于印度的佛教,究竟是怎么在中国发扬光大的呢?这期间又出现了多少令人敬仰的得道高僧呢?让我们缓步徐行,走进这萦绕着梵音的神奇世界。

佛教自东汉末年传入中国,在经历了无数的考验后,逐步被中国人所接受。到魏晋南北朝时期,佛教更是发展到一个顶峰。唐朝诗人杜牧作诗曰:“南朝四百八十寺”,足见当时寺庙之多,佛教之流行。魏晋南北朝正处于分裂战乱时期,生产凋敝,人民生活困苦,而佛教正好成为人们最好的精神慰藉。

这一时期,在中国佛教历史上出现了几位赫赫有名的得道高僧,他们都为佛教的传播和发展做出了重大贡献。当时中国北部最受人尊敬的僧人是道安,他年轻时,师从西域高僧佛图澄。据说佛图澄擅长咒语,能够役使鬼神,因此受到了后赵皇帝石虎的器重。道安是佛图澄的得意弟子,他悟性超群,聪明过人。佛图澄每次讲经之后,道安都能复述出来。众人提出的各种质疑,他都能对答如流。后赵建武十四年,也就是公元348年,佛图澄去世,后赵发生内乱。道安带领400弟子到南方避难,在襄阳住了将近15年。

道安在这期间受到南方佛教重视义理的影响,开始研习讲授佛教般若学。公元379年,前秦攻克襄阳,道安又被接回了前秦国都长安。前秦天王苻坚非常尊重道安,道安充分利用他与苻坚的良好关系,在长安组织译场翻译佛经。北方佛教得到了极大的发展,而道安也成为了北方佛教领袖。

道安为佛教的发展做出了巨大贡献。他创立的本无宗是佛教般若学六家七宗之首,为佛教教义的传播和佛学思想的研究奠定了基础。道安倡导僧人废除俗家姓氏而以“释”为姓,这一做法一直沿用至今。道安之后,中国的佛教基本摆脱了道教神仙思想的桎梏,也不再依附于士大夫的玄学思潮,而真正成为一个独立的宗教。

道安之后,又出现了一位对中国佛教贡献巨大的僧人,他就是大名鼎鼎的鸠摩罗什。鸠摩罗什出生于龟兹,也就是今天的新疆库车。据说他的父亲鸠摩罗炎本来可以成为国相,却舍弃富贵,辞官出家。他的母亲也在他7岁的时候剃度为尼,幼年的鸠摩罗什在母亲的影响下也成为了佛门弟子。随后母子两人来到了西域佛教的大本营——罽宾,也就是今天的克什米尔。鸠摩罗什跟随名师研习佛经,打下了良好的佛学基础。他凭借着深厚的佛学素养,机敏的辩才,获得了极高的声誉,他的盛名甚至传到了长安。公元382年,前秦天王苻坚派遣大将吕光征讨西域,并特别嘱咐吕光一定要找到鸠摩罗什。当吕光攻下龟兹之时,苻坚已经去世,吕光便在凉州割据称王,建立了后梁。鸠摩罗什也只能随吕光滞留在凉州。直到公元401年,后秦皇帝姚兴派兵击败后凉,才将鸠摩罗什带到了长安。姚兴对鸠摩罗什待以国师之礼,请他开坛讲经。姚兴本人也常常亲临现场,聆听佛法,并大力支持鸠摩罗什翻译佛经。鸠摩罗什凭借着自己过人的语言天赋,雄厚的佛学功底,在长安译出了大批重要的佛经。他的翻译文字优美,义理明晰,语言流畅,成为后世流传最为广泛的佛经译本。鸠摩罗什也因此成为中国佛经翻译史上最著名的翻译家之一。鸠摩罗什在译经的同时,也一直在进行佛经的传授,他培养出的众多弟子,后来都成为了南北两地佛教的优秀人才。

随着佛教的盛行,佛教徒越来越多,这样一来,有个问题就凸显出来,那就是寺院管理问题。因为戒律经典缺乏,使广大佛教徒无法可循,以致上层僧侣穷奢极欲,无恶不作。而当时虽然有很多僧人前往西域求法,但是他们绝大部分都是只到达了西域,几乎没有人真正到过佛教的发源地——印度,所以当时的僧人都想去印度求取佛法,搜寻经典。说到去“西天取经”我们马上想到唐玄奘,其实早他几百年,就已经有一位高僧去过了印度,并取回了真经,他就是法显。

法显,东晋人,本姓龚,三岁时,父母怕他早夭,就把他送到寺庙当和尚。公元399年,已经65岁的法显毅然决定去天竺,也就是古代印度,求取佛教戒律经典。法显历经千辛万苦,过沙漠、爬雪山,最后终于抵达天竺境内,在天竺境内周游几年,获取大量的佛教经典后,于公元409年离开印度,搭乘商船,渡过孟加拉湾,到达狮子国,也就是今天的斯里兰卡,法显在狮子国住了两年,求得《弥沙塞律》等四部经典。公元411年,法显再次起航东归,在经历多次暴风的袭击后,死里逃生,终于在公元412年7月,到达青州长广郡,也就是今天的山东即墨。这时的法显已经78岁高龄,为了获取真经,他前后历时十三载,共走访了三十多个国家。对于他所经历的艰辛,正如他自己所言,“顾寻所经,不觉心动汗流!”。他是中国历史上第一个达到印度并取回真经的僧人。

回到祖国的法显并没用歇息片刻,而是马不停蹄的进行佛经的翻译工作,在此后的7年多时间里,他翻译了六部经典,六十三卷,共一万多字,其中《摩诃僧祗律》,也叫大众律,为五大佛教戒律之一,对后来的中国佛教界产生了深远的影响。同时法显还将自己西行的见闻记录下来,写成了一部不朽的世界名著《佛国记》。《佛国记》不仅是一部传记文学,也是一部重要的历史文献,为研究当时的西域和印度提供了极为重要的史料。

当北方佛教兴旺发展的时候,南方佛教也有了广泛传播,其中的杰出代表就是慧远。慧远出身士族家庭,从小受到了极好的教育,对儒家经典和道家思想都有着深刻的了解和体会。当时社会动荡,玄学风行一时,青年时代的慧远便产生了遁世隐居的念头。也是机缘巧合,慧远遇到了名僧道安,听完道安讲解《般若经》之后大为惊叹。从此之后追随道安,并成为了道安最得意的弟子。公元378年,前秦军队攻破襄阳,道安被苻坚带回北方,慧远则遵奉师命离开了襄阳。在途经江西庐山时被那里幽静秀丽的景色所吸引,从此便在庐山定居下来。在东晋江州刺史桓伊的资助下修建了一座寺庙,取名东林寺,这就是现在还依然香火鼎盛的净土祖庭——庐山东林寺。此后的30多年里,慧远便在东林寺中研习佛法,授徒讲经。慧远通晓儒家六经,玄学造诣极深,往往用儒家经典和老庄思想解释佛经,深得南方士族欢迎。庐山成为了当时南方佛教的中心,从王公贵族到士族名流,都不远千里到东林寺拜见慧远。连远在长安的后秦皇帝姚兴,也派人到庐山问候。慧远与这些统治阶级上层尽力周旋,以实现弘扬佛教的目的,同时却能一直保持独立的人格。晋安帝经过庐山时,曾经派遣使者上山慰问,慧远的朋友劝他下山觐见皇帝,他却称病婉言拒绝。慧远在庐山东林寺居住30余年,直到他圆寂,始终没有下山一步。

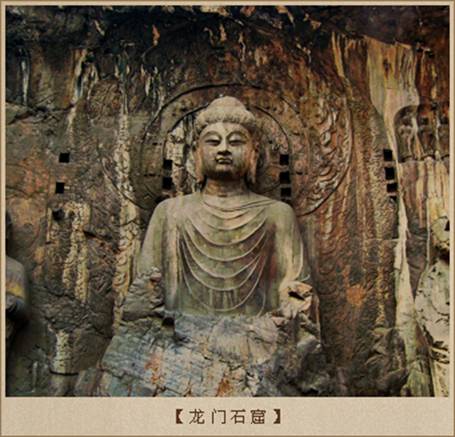

佛教的广泛传播,虽然在精神上抚慰了民众,但是却造成了社会财富的大量虚耗。北方佛教徒非常重视雕凿佛像,北魏开凿的龙门、云冈等石窟,雄伟壮观,技艺精巧。南朝的统治者也大多笃信佛教,如梁武帝对佛教的迷恋,已经达到了狂热的程度。他四次将自己舍身寺庙充当寺奴,每次都需大臣们花费巨资将其赎回。在梁武帝的支持下,南方修建了大批的寺院,这些寺院中不乏规模宏大,雄伟壮观的杰作。南北两地统治者对于佛教的支持,推动了佛教的传播与兴盛,但是在这些宝相庄严的佛像背后,在这巍峨壮丽的庙宇之下,无一不隐藏着统治者希求功德,祈福来世的贪婪欲望,以及普通民众对现实生活的无奈叹息。