佛教东来——佛教在中国的传播

佛教,一种外来宗教不远千山万水,终于在中华大地上落地生根。佛教的到来本是源于皇帝的离奇一梦,但它却受到统治者的青睐,让普通百姓顶礼膜拜。

源于印度的佛教为什么能够在东方的土地上开花结果呢?在两种古老文明的碰撞中,印度佛教又是如何中国化,并成为中华文明大家庭中重要的一员呢?

佛教发源于公元前600多年的古印度,当时的印度主要信奉形成于公元前七世纪的婆罗门教。在婆罗门教的统治之下,印度有着森严的社会等级制度即种姓制度,它以职业为基础,按身份地位的高低,将人分成婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个种姓。佛教的创始人乔答摩·悉达多自称是古印度甘蔗王族的后裔,属刹帝利种姓。人们熟悉的释迦牟尼是佛教徒对他的尊称,意为释迦族的圣人。悉达多本是古印度净饭王的太子,相传他曾驾车出游,在东南西三门的路上,先后遇到老人、病人和死尸,心中十分伤感和苦恼。后又在北门遇见一个出家修道的沙门,听说出家可以解脱生老病死,便萌发了出家修道的念头。在二十九岁那年,他不顾亲人的劝阻,舍弃妻儿和王室生活,毅然出家修行。最终在菩提树下,得到了生命和死亡的真理启示,悟道成佛,创立了佛教。

佛教认为,现实人生就是“苦”,生老病死等等全都是苦。而这些痛苦则是由每个人自身的“惑”和“业”造成的。这里所说的“惑”指贪婪和痴迷等一切烦恼,而“业”则指人的一切身心活动。惑和业的存在,导致人在死后还要在来世转生,受生死轮回之苦。人世既然这样清苦,那人们生活的希望又在哪里呢?释迦牟尼认为,摆脱痛苦的唯一方法,就是学习佛教经典,彻底改变自己的世俗欲望和认识,这样就会超出生死轮回的范围,进入不生不灭的最高境界,佛教将这种境界称之为“涅槃”或“解脱”。

由于佛教要求人们放弃对现实美好生活的追求,放弃对现实阶级压迫和剥削的斗争,而去追逐虚无的“不生不灭”。因此,倍受统治者的推崇,最后与基督教和伊斯兰教并立,成为世界三大宗教之一。

印度与中国相距遥远,在古代生产力落后、交通闭塞的情况下,佛教是在何时又是如何传入中国的呢?由于史料和考古资料的缺乏,这一切已经难以考证。迄今为止,佛教传入中国的最早记录是在公元前2年。当时大月氏派使臣伊存入汉,曾向博士弟子秦景宪“口授浮屠经”。由此可见,佛教在当时仅仅是由外国使节进行口传心授,因此,当时的中国士大夫们对佛教还比较陌生。

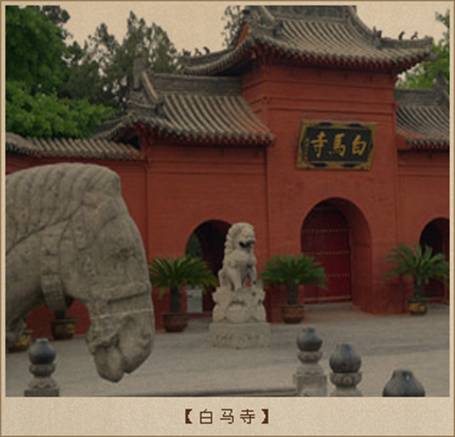

而佛教正式传入中原的过程却颇具离奇色彩。据说在公元64年,东汉明帝夜间梦见金人,头顶有白光,在宫廷庙宇上飞行。明帝对此百思不得其解,于是询问群臣。大臣傅毅认为西方有神,被人称之为佛,明帝所梦见的应该就是佛。于是汉明帝就派遣中郎将蔡愔、秦景等十八人前往西域,访求佛法。蔡愔等在大月氏国遇见在该地宣传教义的印度高僧摄摩腾、竺法兰二人。于是邀请他们到中国宣讲佛法,并用白马驮着佛像和经卷一路跋涉回到了洛阳。明帝为了招待印度高僧,就在洛阳雍门以外三里的御道之南创建精舍,以供其起居。由于最早的佛教经文都是由白马驮回,为纪念白马的功劳,便把精舍命名为白马寺。白马寺就位于今河南洛阳城东12公里处,据说原寺是仿照印度袛园精舍的样式建造,只可惜它早已伴随那段历史被岁月掩埋,我们已经无法再看到它的原貌。现在寺内的建筑、雕塑、碑刻等多为明、清遗物。

虽然最初的白马寺已经不复存在,但它在中国佛教史上的重要地位却不容抹杀,在它身上蕴含着中国佛教发展史上太多的第一。它是最早来华僧人的禅居之地;它收藏了最早传入中国的佛经;它是中国最早的译经道场,译出了第一本汉文佛经;它建有中国第一座古塔;它让第一个汉人和尚在此受戒。所以说,它是印度佛教在中华大地滋生的第一座菩提道场,是中国佛教发展的源头,号称“中国第一古刹”。

佛教作为一种外来宗教,为何能得到上至统治阶级下至黎民百姓的普遍认可呢?其原因是否只在于它所宣扬的佛教教义呢?

在拥有儒家、道家等诸子百家丰富思想的中国,佛教之所以能够生根发芽,迅速发展,主要还是得益于从一开始,它注意与中国本土文化相结合。两汉期间,佛教传入中原之际,正是社会上各种方术迷信盛行之时。到东汉末年,道教又逐渐形成,佛教主张的禅定等,都与道教的呼吸吐纳等许多修道方法有着某些相似之处,因而道教最初往往将佛教看作是与自己理论相同的宗教,而佛教为了扩大自己的影响也有意迎合。在这样的文化背景下,刚刚传入中国的佛教也就被人们理解为是黄老道术的一种,于是,便出现了人们将老子像与佛像一同供奉的现象。同时,佛教也十分注意对灵魂不死、鬼神崇拜等中国传统宗教的吸收。中国自古以来就盛行灵魂不灭、鬼神报应的观念,认为鬼神能赏善惩恶。为了迎合中国人的传统观念,原本主张无灵魂论的印度佛教,在有些翻译的经文中甚至直接使用了“魂灵”一词,以至于当时许多中国人都认为佛教也是宣扬灵魂不灭的。

佛教为了进一步巩固自己在人们心目中的地位,结合封建统治者奉儒学为正统的社会现实,尝试着将佛教与儒学进行融合。为此,佛教不断调整乃至不惜改变佛教自身,以求与儒家伦理相适应。例如佛教徒经常把佛教规定的一不杀生、二不偷盗、三不邪淫、四不妄语、五不饮酒的“五戒”同儒家倡导的仁、义、礼、智、信“五常”来相提并论,认为两者是“异号而一体”的,即虽表面字义不同,但两者倡导的本质内容是一致的。为此,在翻译佛教经典时,人们特意删去父母子女平等的论述而加进了“孝养父母”的内容。这实际上是通过对儒家纲常伦理的肯定来加强佛教与儒学的联系,从而进一步拓宽了佛教中国化的道路。

在佛教中国化的同时,它还为中国传统文化的发展注入了新鲜血液,让本就博大精深的中国文化变得更加丰富多彩。佛教对人的心理活动和认知过程有着极其细致和深入的研究,这弥补了我国传统哲学研究中,对人类认识的本质及其发展过程认识不足的缺点。在文学方面,由于许多翻译过来的佛经,本身就是优美的文学作品,所以,它直接的促进了中国文学的发展。许多有关神仙魔怪的小说相继出现,新的文学意境开始创立。同时,佛教通俗的叙事风格,也推动了后代的话本、小说和戏剧等文学体裁的发展。佛教中的一些新鲜词语更是被拿来广泛应用,例如:菩萨、菩提、佛陀、清规戒律等词语都是直接来源于佛教。在艺术方面,佛教与中国文化有着完美的结合,出现大量的佛塔、佛像以及体现佛教内容的版画和壁画等等。

“放下屠刀,立地成佛”、“我不入地狱,谁入地狱” 、“前生500次的回眸才换得今生的一次擦肩而过”这一句句耳熟能详的经典佛教禅语,正是佛教融入中华文明的最好例证。远从天竺而来的佛教,已成为具有中国特色的“中国佛教”,几千年来,那悠远的钟声,笃笃的木鱼和着神奇的诵经声,一直回荡在中华大地的上空。