它是中华大地上奔腾飞舞的巨龙,它是人类建筑史上的奇迹,它是中国古代劳动人民勤劳、智慧的结晶,它是中华民族的伟大象征。

长城是怎样被修筑起来的呢?为什么要修长城呢?长城在中国历史的发展进程中又起过怎样的作用呢?

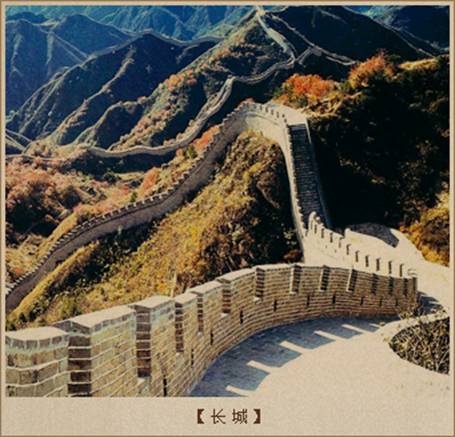

长城横卧在中国北部,像一条灰色的巨龙绵延万里。曾经的喊杀声已经褪去,烽火台上的狼烟也不再燃起,一切似乎都在历史的发展中归于沉寂。但长城却不会在我们的视野中消失,它镌刻着中华民族永恒的记忆,书写着一个国家不朽的传奇,在现代化的今天它以全新的姿态,展现在世人的面前,吸引着大量中外游客对它驻足观赏。

遥想当年,横扫六合、雄视天下的秦始皇为什么要调动近百万民力修筑长城呢?

这与我国古代一个强大的游牧民族,匈奴,有直接的关系。匈奴主要活动在内蒙古高原和南至阴山、北抵贝加尔湖的广阔地区。他们 “逐水草而居”,是一个马背上的民族。在与大自然斗争的过程中,匈奴人磨练出了精湛的骑术和箭术,形成了剽悍的民族风气。由于匈奴人生活的地域比较闭塞,所以他们直到公元前三世纪左右,才出现了私有财产,出现了奴隶制,建立起奴隶主贵族统治的政权,其最高首领为单于。随着奴隶制的发展和国家的强大,匈奴贵族对财富的占有欲望急剧膨胀。而当时的中原正值战国时期,诸侯割据、战乱频繁,各国忙于战争,无暇顾及北部边防。于是,匈奴贵族趁机向秦、赵、燕的边境大举进犯,他们大肆抢劫财物,掠夺人口。随着中原兼并战争的愈演愈烈,燕、赵北部边疆的防御也随之日益削弱。到秦统一中原之时,头曼单于已经乘机率匈奴人占领了从阴山到“河南地”即今内蒙古河套伊克昭盟一带的大片区域,并以此为依托继续南下侵扰,这对刚刚建立的秦王朝构成了严重的威胁。

为了解除这一祸患,维护刚刚统一的政权,向来注重军事发展,以武力横扫天下的秦始皇会采取怎样的措施呢?秦在统一六国之后,由于战争的破坏,整个中原呈现一片经济凋敝、百废待兴的景象。这让雄才大略的秦始皇意识到,虽然匈奴屡犯边界,但大规模反击的条件还不成熟,目前最主要的任务应该是稳定社会秩序、恢复经济发展。因此,秦始皇命大将蒙恬和王离在北方屯兵戍守,采取积极防御的战略措施。

经过几年的治理之后,秦朝内部大体安定,社会经济走上了正常发展的轨道,反击的时机已经成熟。公元前215年,秦始皇巡视北方期间曾亲临上郡也就是今陕西榆林市南,在这里,面对当时匈奴贵族日益加剧的侵扰,他果断的作出了反击的决定。于是秦始皇命令蒙恬率领三十万大军,全面出击,拉开了中原的农耕民族和北方的游牧民族第一次大规模较量的序幕。在反击过程中,蒙恬很快就收复了河南地及榆中即今甘肃省中部一带的广大地区。匈奴则一路望风而逃,一连退却了七百多里。

自此之后,河套内外,大河南北的广大地区,在相当长的一段时间内摆脱了匈奴人的袭扰。这对于我国古代统一多民族国家的形成,促进边远地区经济文化的发展,以及保护各族人民的生命财产安全,都具有积极意义。

然而,匈奴人只是暂时失败而已,他们的势力依然存在,恢复元气后的匈奴骑兵依然会成为秦朝的威胁。因为在辽阔的草原和北方绵长的边界线上,要想堵截并消灭掉匈奴机动灵活的骑兵,绝非易事。最终,秦始皇决定,由蒙恬主持在北方修筑长城,用一道厚厚的城墙来阻挡匈奴骑兵南下劫掠的步伐。

长城的兴修,并非秦朝的独创。早在春秋战国时期,各诸侯国就纷纷利用山河之险修建连绵不断的城堡和长墙,用以防御北方少数民族的骚扰,正是鉴于这些长城抵御外敌的实际效果,秦始皇才下定决心修筑万里长城。

蒙恬修筑的长城,是利用秦、赵、燕原有的长城,将其修缮后结合起来,这条西起临洮,东至辽东,绵延万里有余的长城,被人们称为万里长城。长城以其分布绵长、工程量巨大、气势磅礴、雄伟壮观而著称于世。然而,长城并非是一线排开简单的城墙组合,它是由点到线、由线到面的把军事重镇、关城、隘口有机地联结起来的一个防御体系。此外,万里长城还是农垦区与游牧区的分界线,它恰如其分地把中原的农耕民族和辽阔草原上的游牧民族分隔开来。事实上,从秦开始,以农业立国的古代中原王朝既无能力控制北部辽阔的荒漠与草原,又要时刻防备飘忽不定的游牧民族的袭扰。长城便是这种生态环境差异和农牧民族冲突的产物,是以汉族为主体的中原王朝为填补天然屏碍不足而建立起的人工防御屏障。

但是,长城并不是一条国境线,相反,它是一条统一多民族国家中各个民族之间相互连接的纽带。对中原王朝来说,从秦开始,为了构筑护卫长城的防线,便在长城沿线设置郡县,迁徙人口,在那里屯田戍边,这客观上刺激了边地经济的发展,而这种发展又以长城为轴心向外辐射扩展。对于游牧民族来说,使其不能再像以前一样出入汉族居住区纵横劫掠。出于生存的需要,他们不得不用自己的畜牧产品换取农耕民族生产的粮食和布帛及其他生活用品,这无疑促进了民族之间的交往和融合。

然而,万里长城既是秦王朝鼎盛一时的象征,也埋下了秦帝国败亡的隐患。据史料记载,秦始皇命令蒙恬率领三十万人征讨匈奴,击败匈奴以后,决定修筑长城。于是,三十万大军就此沿着长城一线驻扎下来,一面修筑长城,一面还要防御匈奴。与此同时,秦帝国还派遣了五十万人的军队征讨南方的百越,又征调大量民夫修筑驰道、陵墓、宫殿等工程。当时,每年有近两百万人从事各种兵役和徭役,而当时的人口总数约在2000到3000万之间,劳动力普遍不足的问题就凸显出来。为了解决这一难题,秦始皇晚年,在大规模征调民众服劳役和兵役时便不得不采取残暴的强制手段,但劳力的派发仍然是捉襟见肘。更为重要的是,它完全违背了劳动人民的愿望,使人们感受不到天下一统带来的好处,而是觉得在秦的暴政下,只是无穷无尽的灾难。所以,在民间就流传着孟姜女万里寻夫送寒衣,哭倒长城八百里的传说。反映了人民对修筑长城的痛恨,以及对幸福生活的渴望与追求。这也体现了,天下普遍蕴藏着反秦的怒火,秦王朝将自己推到了火山口的边缘。万里长城,阻止了匈奴骑兵的南下掠夺,却阻挡不住被压迫人民的熊熊怒火,最终强大的秦王朝被淹没在伟大的农民起义的浪潮之中。

孙中山先生曾这样评价长城,“始皇虽无道,而长城之有功于后世,实上大禹治水等”。可见万里长城的修筑,虽然耗费了大量的民力,但是却是有功于后世的,秦始皇修长城的功劳甚至超越了大禹治水。长城本身作为伟大的建筑工程遗留后世,不仅是一个民族不屈的象征,更是我国古代劳动人民富于智慧和独创性的见证。它本就高大的城墙在历史的积淀中显得更加厚重,它绵延的身躯在岁月的长河中又何止万里。