道教兴起——道教的孕育与产生

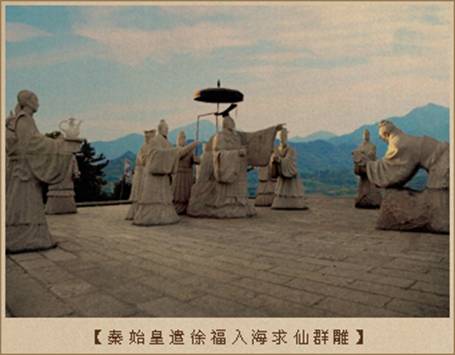

春秋时期,道家学派创始人老子,在留下了洋洋洒洒五千言的《道德经》后,飘然而去,不知所终。公元前218年,千古一帝的秦始皇派方士徐福率领一支庞大的船队到海外求仙。数千人的船队一去不复返,妄想长生的始皇帝最终魂归骊山陵冢。近百年后,雄才大略的汉武帝,任用众多方士,造柏梁、铜柱、承露仙人掌,求得长生,最后还是躺进了自己建造的茂陵之中。

所有这些活动,都与一种宗教有关,这就是道教。老子被尊为道教的创始人,秦皇汉武任用的方士成为道教成员的前身。

思想家老子如何成为这个教派的创始人,威风一世的秦皇汉武又为何如此痴迷不悟?这种土生土长的宗教给普通百姓,给中国社会又带来了什么?

流行于中国的佛教、伊斯兰教、基督教有一个共同的特点,那就是都是外来宗教。道教与之不同,它是植根于中国本土、发源于中国古代传统文化的宗教。道教虽然产生于比佛教传入时间还晚的东汉中期,但它酝酿与孕育的过程却可以追溯到商周时期。

商周时期,我国巫术盛行。商代社会从朝廷到民间,无论是国家的大政方针,还是普通百姓的衣食住行、哀丧嫁娶,无不以卜筮来判断凶吉。而从事卜筮的巫祝则被认为是沟通神与人的代言人,具有崇高的地位。到了周代,宫廷中的神权色彩逐渐削弱,巫祝的地位也有所下降。然而在民间,巫术的力量仍然左右着人们的日常生活,巫祝仍然受到人们的崇拜和尊重。这些巫祝及其巫术,就成为道士及道教的最早起源。

在先秦的典籍中保存着大量关于仙人、仙境、仙药的记载,例如,后来被道家尊奉为“南华真经”的《庄子》就有许多篇章刻画了众多的仙人,描绘了美好的仙境,为人们展现了一种脱离世俗的神仙境界。在燕、齐一带,甚至出现了鼓吹长生成仙之术的神仙方士,这些方士只是以术行世,并没有系统的理论。到战国末年,齐人邹衍提出阴阳五行之说,方士们便用阴阳五行来解释他们的方术,最终发展为道教的前身“方仙道”。所谓“方”指不死的神奇方术,所谓“仙”指长生不死的神仙。方仙道在理论上日渐成熟,现实中又深受统治者重视,其鼓吹的神仙之说更是受到统治者的垂青。秦始皇时,他曾派徐福率童男女数千人入海访求神仙及不死之药,后又陆续派遣方士卢生、侯公、石生等入海求仙药。这就是使得神仙方术逐渐演变成道教的修炼方法,神仙方士也逐步演变为道士。

战国时期,在神仙方士和阴阳五行流行的同时,传说源于黄帝和老子的黄老之学也在流行。西汉初期,鉴于秦朝任用法家导致二世而亡的教训,西汉统治者选择了以“清静无为”为主的黄老之学作为治理国家的基本国策。由于统治者的提倡,黄老之学的影响日益扩大。一些神仙方士为了迎合统治者的需要,也为了自身的发展,就把黄老之学与神仙方术相结合,使得黄老之学的宗教色彩日益浓厚。西汉一朝,最热衷求神求仙的当属汉武帝。当时,上书谈论神怪奇方的术士多达万人,汉武帝还多次派人寻求仙药,以求长生不老,均无结果。到东汉时,光武帝的儿子楚王刘英在晚年更加推崇黄老之学。此后,黄帝、老子被进一步神秘化,最终形成了以尊奉老子为神明的黄老道,这是道教前身的另一支,即黄老道。黄老道后来又与方仙道合流,逐步演化成道教。

道教的最终形成,还有其政治原因。道教追求的目标是得道成仙,认为通过自身的修炼,是可以做到延年益寿,长生不死的。东汉从和帝开始,外戚和宦官轮流把持朝政,政治异常黑暗。豪强地主则凭借权势,大肆兼并土地,大量农民被迫沦为依附豪强地主的佃农或雇佣,受到极为残酷的剥削。日益腐朽的统治,给社会带来了极大的灾难。而此时,地震、蝗虫、水旱等自然灾害接踵而至,加之瘟疫疾病流行,最终使整个社会处于极度的动荡之中。广大劳动人民需要精神寄托,渴望摆脱这种深重的生活灾难,而统治阶级出于维护自身利益的需要,也企图摆脱这种严重的社会危机,寻求长生,永享富贵。他们都急需借助一种外力来改变现实。于是,已经具有宗教雏形,并在一定范围内广为流传的道教脱颖而出,被上层统治者和下层劳动人民所接受。所以,从历史发展的角度来说,道教的产生也是一种客观的社会需要。

早期的道教分为太平道和五斗米道两大派别。早在西汉成帝时期,方士甘忠可造《天官历包元太平经》,宣扬仙人赤精子下凡传授太平之道,主张“易姓受命”。这对于尊奉儒学为正统的西汉统治者来说是无法接受的,甘忠可不久便被处死。东汉顺帝时,琅邪即今山东省临沂市人宫崇向朝廷献上《太平清领书》,又称《太平经》,这是我国最早的道教经典。《太平经》以阴阳五行解释治国之道,宣扬散财救穷、自食其力。东汉末年,这部书落到了信奉黄老道的张角手中。张角就以此书为经典,创立了太平道,并自称“大贤良师”。他在各地传教,手持节杖,教病人叩头思过,饮符水以治病。广大人民群众饥寒交迫,生活痛苦,便把太平道作为精神寄托加以信奉。张角传教十多年,足迹遍布黄河两岸,信徒有数十万之多。

与此同时,道教的另一支派——五斗米道也在活动着,其创始人为张陵。张陵,又叫张道陵,今江苏丰县人,入过太学,通达五经。汉明帝时任巴郡江州即今重庆令,顺帝时客居四川,继而在今四川省成都市大邑县鹄鸣山学道,建立道团,奉老子为教主,尊其为“太上老君”。张陵以《道德经》为主要经典,依据《太平经》作道书24篇,自称出自太上老君口授。张陵向群众传道,受道人都要出五斗米,因此该教被称为五斗米道。后来,张陵被道徒尊为“天师“,其子孙也世代袭用”天师“的尊号,所以五斗米道后来也叫做天师道。张陵死后,其子张衡继续在这一带传教,张衡死后,其子张鲁又继之。

太平道和五斗米道这两个早期的道教派别,最初主要是在下层群众中流行,它们都受早期道教经典《太平经》的影响。早期的道教反映了劳动群众的愿望和思想要求,具有朴素的平等观念和反对地主阶级剥削的思想,因此深受农民群众的拥护,并为农民起义所利用。公元184年,太平道发动黄巾军起义,张角按军事编制把三十万教徒分成三十六方,并设置统领进行指挥。黄巾军起义虽然在历时九个多月后宣告失败,但其余波却延续了十多年,沉重打击了东汉政府,使东汉政权名存实亡。期间,张鲁自号师君,率五斗米道与太平道相呼应,在汉中即今陕西省西南部建立了政教合一的地方政权,维持统治近三十年。

随着黄巾军起义的失败,太平道被视为非法团体,遭到统治者的残酷镇压,最终解体,张鲁政权也于公元215年被曹操所灭。曹操对道教采取镇压与利用、限制和改造相结合的手段,把一些道徒方士集中在自己的统治中心,防止他们再进行传教活动。但是,五斗米道并没有因此而中落,而是随着张鲁的东迁,更广泛地流传到江东一带。

在五斗米道和太平道两大道教派别相继创立和发展的同时,还有一部分黄老道和方仙道的方士,仍然坚持独立活动。他们隐居山林、隔离尘世,继续参悟修道、养生、炼丹等方术,并有一些著述传世。如假托为刘向所著,流行于东汉的《列仙传》,该书收集了自三皇五帝时代至汉代的70位神仙,对每位神仙的事迹都做了简述并附有赞语。其中不少故事为后世道教徒和文人墨客、阡陌百姓广为传诵和引用。这一时期,还出现了以外丹为主的金丹派道经。这方面的代表人物首先是魏伯阳,他留下了道教史上第一部炼丹著作——《周易参同契》,该书被后代道士奉为“万古丹经王”。魏伯阳是一位不求名利而潜心修道的隐士,他所倡导的理论思想,最后发展成了道教的丹鼎派。

道教思想,主要源于道家思想和方士所鼓吹的神仙思想和方术,此外还吸收了古代的宗教思想和巫术以及阴阳五行、谶纬神学等思想。在形成和发展的过程中,道教曾一度受到统治阶级的残酷镇压,致使其民本思想逐渐减弱,转而主张修身养性。于是,修道成仙的思想便成了道教的主旨,这又恰恰迎合了统治者追求长生不老的心理需要。因此,道教最终受到统治阶级的喜欢与推崇,并发展成为我国盛行的主要宗教之一。