帝国危机——西汉中后期的腐朽统治

一个强盛繁荣的王朝背后,往往潜伏着危机;一个到达巅峰的朝代,难免逃脱衰败的厄运。汉武帝开创了西汉王朝的鼎盛时代,这也是中国封建王朝发展的第一个高峰。然而,大汉帝国的衰弱也是从这时开始的。汉武帝后期,他虽然幡然大悟,改弦更张,但汉王朝已是山雨欲来风满楼。

汉帝国的强盛不是一朝一夕之功,它经历了七十余年的积累;帝国的衰败也不是一日而成,它甚至还有过回光返照。在大汉帝国依旧傲然挺立的时代,它到底酝酿了哪些危机?到底是哪些因素的积累使汉王朝最终悄然没落?

公元前87年,当时世界上拥有子民最多的帝王驾崩。这位倍受争议的汉武帝虽然晚年昏聩,让汉帝国处于危险的边缘,但最终能及时醒悟。更为关键的是,他选好了自己的继承人,并配备了一位精明能干的助手。

与众多酒色误国的庸主截然不同,汉武帝在大是大非的问题上始终保持着清醒头脑。汉武帝晚年宠幸钩弋夫人,立其子为太子。为防止小太子的母亲钩弋夫人重演吕后称制的局面,他狠下心找借口处死了钩弋夫人。然后,指定霍光、上官桀和桑弘羊等人辅佐少主。其中,霍光居首,位在三公之上。

霍光,西汉名将霍去病同父异母之弟。公元前119年,霍去病征讨匈奴回师路过平阳,带上十来岁的小弟霍光回长安,安置在自己帐下做事。两年后,霍去病去世,霍光任奉车都尉,负责保卫汉武帝的安全。他精明干练,做事谨慎,20多年没出过差错,深受汉武帝的赏识,最终被委以重任。

事实证明,汉武帝的确眼光独具,霍光不仅政绩赫赫,还得到了继位的汉昭帝的信任。霍光针对汉武帝在位时所实施的一系列政策的弊端,正视国家财政空虚、户口减半的严酷事实,继续实施汉武帝晚年减轻剥削、节约民力、与民休息的政策,同时,重新恢复了和匈奴和亲的关系。八九年以后,成效显著,出现了“百姓充实”的局面。在此期间,汉昭帝在霍光的辅佐下,逐步走向成熟。但不幸的是,公元前74年,年仅21岁的汉昭帝突然死去,无子嗣。作为首辅的霍光与大臣商议,迎立汉武帝的孙子刘贺为皇帝。 但他荒淫无道结果被废。霍光又立汉武帝曾孙刘询为帝,史称汉宣帝,霍光继续执掌朝政。

然而,由于长期执掌汉王朝的大权,霍光逐渐贪恋起权势;霍氏家族也基本上包揽了朝政大权,在朝廷建立了盘根错节的势力,以至于使成年的汉宣帝如芒在背,对霍光十分忌惮。更有甚者,霍光的夫人为了使自己的女儿成为皇后,竟然毒死了汉宣帝为贫民时的结发妻子许皇后,这便使汉宣帝对霍光怀恨在心。霍光死后,汉宣帝亲政,霍氏一门仍然十分显赫。为削弱霍家权力,汉宣帝采取了一系列措施,最后以谋反为名,将霍家满门诛灭。

汉宣帝虽然铲除了霍家势力,但在施政方针上与霍光并无分歧,基本延续了昭帝时期的统治政策。昭帝、宣帝时期,西汉王朝出现了几十年的兴盛景象,史称“昭宣中兴”。汉宣帝在打击霍氏集团势力的同时,大量任用外戚许氏、史氏家族的弟子,又任用受过宫刑的宦官作为辅佐国家的重臣。这就开创了西汉晚期外戚宦官左右朝政的先河。

公元前49年,汉宣帝死去,太子刘奭继位,史称汉元帝。西汉从汉武帝以来,一直以尚法尊儒,“王霸道杂用”的方法来治理国家。“王道”就是用儒家的办法,从思想上进行统治;“霸道”就是法家的办法,用暴力和权术进行统治。而汉元帝却改变了这一大政方针,全力推崇儒家。他继位后,启用当时的名儒王吉、贡禹,提拔众多的儒生掌管朝政,实施以宽治国的政策,这就大大削弱了皇家的权力,导致刘家政权开始衰落。

由于皇家权威下降,朝中各种势力乘势而起,展开了争权夺势的斗争。从汉元帝开始,成帝、哀帝、平帝统治期间,外戚和宦官相继掌握朝政大权。

汉元帝时,外戚史高在宣帝临终时被拜为大司马、车骑将军,受遗诏与萧望之、周堪共同辅佐元帝。但元帝即位后,只信任自己师傅萧望之、周堪。史高受到排挤,于是,他与宦官中书令弘恭、仆射石显勾结,与萧望之等人争斗。经过数年的斗争,元帝竟然在石显等人的唆使下,迫使萧望之自杀,摒弃周堪等人。石显集团把握朝政,大量正直官员或是丧命,或是被贬,朝政日益败坏。

成帝刘骜即位后,石显被诛杀,宦官集团在政治斗争中失势,外戚集团取而代之。成帝无能,其母族王氏集团趁机崛起,长期把握朝政。甚至成帝想委任官员,也要经过舅舅王凤等人同意。哀帝上台后,收回了被王氏掌握的大权,可是他同样受到自己祖母傅氏和母族丁氏的束缚。傅、丁二族胁持哀帝,取代了王氏家族尊贵的地位。他们尽量扩展权势,作威作福。傅氏家族六人封侯,二人任大司马,丁氏家族二人封侯,一人任大司马。但是,仅仅六年,哀帝病死,以王莽为代表的王氏集团在汉元帝皇后王政君的支持下,重整旗鼓,卷土重来。

西汉晚期,外戚借助与帝王的特殊关系发展权势,帝王也借助外戚势力来维护自己的统治。外戚一旦羽翼丰满,又与帝王展开权力斗争。元、成、哀、平四朝,外戚、宦官轮流干政,成为西汉晚期最腐败的一幕。

在外戚宦官轮流登台的同时,西汉的统治者也是日益腐朽。汉武帝是一位武功卓越的帝王,但又倍受后人非议。原因有二,一是好色,另则是为求长生而迷信鬼神。武帝自称:“可以三日不食,不可一日无妇人”,后宫宫女以千万计算。武帝时代的三位执掌国家兵权的大将都是因女宠而得到重用。卫青以皇后卫子夫同母弟弟的身份而被任命为大将军;霍去病以卫子夫外甥的身份被任命为骠骑将军;李广利以汉武帝宠妃李夫人哥哥的身份被任命为贰师将军。汉武帝为求长生,遍求方士,大炼丹药。他身边有很多方士,最有名的是栾大。此人自称能“通言于神人”,汉武帝封他五利将军,还把女儿嫁给了他,甚至赐他“天道将军”的玉印,特许他不行君臣之礼。在栾大的怂恿下,刘彻兴师动众出巡蓬莱半个月,希望能够遇到神仙,结果无功而返。此外,他还步秦始皇后尘,多次封禅出游和派人入海求蓬莱真神。

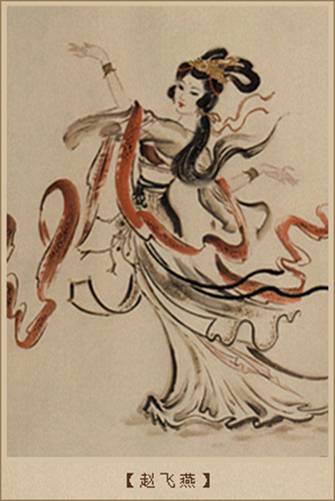

武帝以后的继位者,在武功武略上无法与他相提并论,但在奢侈糜烂方面却毫不逊色。汉元帝时,由于后宫宫女太多,没有机会一一召见。居然让画师给宫女画像,元帝通过浏览画像来召见宫女,成为千古笑料。成帝时,因宠爱歌伎出身的赵飞燕姐妹,废黜许皇后,封赵飞燕为后,封赵合德为昭仪,二人极得恩宠。哀帝时,宠爱男宠董贤,封他为大司马大将军,执掌朝政,甚至表示要将皇帝之位让给他。丞相王嘉劝阻,哀帝大发雷霆,将王嘉投入监狱,逼迫王嘉自杀。

与此同时,西汉后期,社会谶纬之风盛行。所谓“谶”,就是“图谶”,即用诡秘的隐语、预言作为神的启示,向人们昭示冥冥之中的吉凶祸福、治乱兴衰。它通常是用编造的、荒诞不经的文字或图像,为实现某种特定的政治目的而服务的。所谓“纬”,就是汉代儒生假托古代圣人制造的依附于“经”的各种著作,都是迷信方术、预言附会儒家经典。

谶纬之风源远流长,最早可以追溯到《周易》。秦朝时,人们就有意识地用谶纬来达到自己的特定目的。例如,《史记·秦始皇本记》载:“亡秦者,胡也。”《史记·陈涉世家》也记有“篝火狐鸣”、“鱼腹帛书”的谶语。这些事例实际上都已开出了“政事用谶”的先声。

到汉武帝时,董仲舒提出“天人感应”说,指出天、地、人三者之间,生生相应。天子行为的好坏,政策的得失,上天都会显示祥瑞灾异,这就使谶纬成为统治者神化自己统治的依据,谶纬之学成为儒者必须掌握的一门专门的学问。到西汉末年,谶纬之学已经广为流传,而且为社会各阶层所接受。

由于统治者的无能,西汉后期土地兼并严重、灾荒连年不断,社会经济凋弊,人心浮动思变,阶级矛盾尖锐,人民起义此起彼伏。整个社会流行所谓汉室当“更受命”之说,这就为少数野心家利用谶纬篡权夺位制造了条件。而后出现的王莽、刘秀称帝都是最好的证明。