道法自然——老庄与道家思想的形成

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《道德经》中这一串串深奥难懂的语句,让道家在人们的意识中多了几分玄幻。说起道家,它和儒家一样源远流长,与儒家并称为显学。

道家学派为何能够成为春秋战国时期四大显学之一呢?道家与我们现在所熟知的道教是不是一样呢?如果不是他们之间又有着怎样的区别和联系呢?

老子,姓李名耳,字伯阳,又称老聃,楚国苦县即今天河南鹿邑人,道家学派的创始人,一个带有神话色彩的神秘人物。

传说老子的母亲怀胎81年,生下一个男婴,男婴一生下来就是白眉毛、白胡子、白头发,甚至一生下来就会说话,所以就给他取名“老子”。

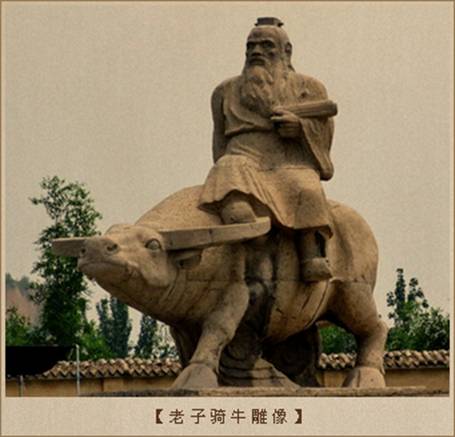

老子曾经担任过周朝管理藏书的官吏。在周朝日益衰微之际,他辞官骑一头青牛西出函谷关,之后便不知所终。这些都为老子其人蒙上了一层神秘的面纱,令后人关于老子的传说各执一端、争论不休。以至于最早替他做传的史学家司马迁也束手无策,只能在《史记》中提出三种可能,除了以上所述外,另外两种就是认为他是跟孔子同时代的老莱子,也是楚国人。还有就是说他是战国初年曾经见过秦献公的周太史儋。司马迁最后只能说“世莫知其然否”,即当时的人也不知道老子到底是谁,很可能是这三者中的一位,也可能都不是。所以司马迁评价说:“老子,隐君子也”。

老子留给我们的是短短五千余言的《道德经》又称《老子》。相传当年函谷关总兵尹喜有一天看到紫气东来,料想有圣人将至,于是命人清扫道路四十里,夹道焚香,以迎圣人。后果然看见一老者,倒骑青牛而来,这就是老子。尹喜得知老子将西出函谷关隐退,便恳求老子在其即将归隐之即,将其思想著写成书,于是就有了今天的《道德经》。

《道德经》的核心是“道”。老子把“道”看作世界万物的本源,认为“道生一,一生二,二生三,三生万物”,“道”是第一性的,天下万物都是“道”派生出来的。那么老子所说的道又是什么呢?老子说:道就是“无”。所以他又说:“天下万物生于有,有生于无。”老子把这种不具有任何物质性的“道”或“无”作为世界万物的本源,这实际上是一种客观唯心主义。

既然世间的万事万物都是由“道”生成,那么事物之间就存在着互相联系、互相依存的关系。于是老子指出事物相生相克,相互转化,一切事物都要走向它的反面,这就是人们所熟悉的“祸兮,福之所倚”,“福兮,祸之所伏”。这种朴素的辩证法思想,反映出在老子的眼中,世界是一个整体并且在遵循着自己的规律向前发展。道家这种探讨世界本源,论述事物发展的思想,在有关国家统治和社会管理方面又是如何体现的呢?

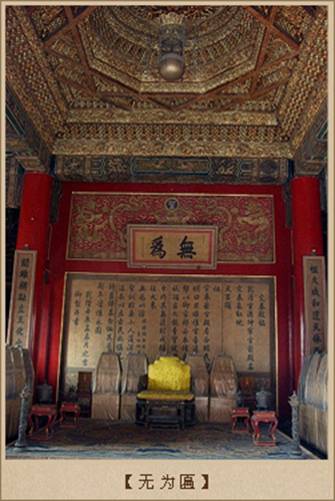

老子在政治上主张“无为而治”,所谓的无为并不是真的无所作为,而是为了不破坏事物自身的发展规律,为社会的进步创造一个有序的环境。他的“无为而治”的思想得到了统治者的重视,西汉历高祖、惠帝、吕雉、文帝、景帝数代,都是实行无为而治,为汉初社会经济的恢复和发展起了巨大的推动作用。到汉武帝即位之时,“国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财,京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。”真的可以说是达到了,人民富足,国家富强的太平盛世。

在今天的故宫交泰殿,我们还能看到一块由清朝康熙皇帝所题写的“无为”匾,同样是告诫帝王要顺应天道,体恤民情,与民休息,无为而治。

面对频繁的战乱,老子提出了自己的理想社会,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。老子的这一主张颇受后人非议,认为这是一种违背历史发展、企图让历史倒退的想法。这也是老子思想消极的一面。

就在老子一百余年之后,道家又出现了一位能够与他比肩的庄子。庄子名周,宋国人,生活年代大约在公元前369年到公元前286年之间。庄子一生著述颇丰,都收藏在《庄子》一书中。

庄子的生活异常清苦,他家境贫困,住在狭小的巷子里,靠编织草鞋度日。由于缺衣少食,庄子经常要向他人借米救急。但庄子品德高尚,意境高远,极为鄙视功名富贵。传说楚威王听说他学识非凡,恭敬地派人带着厚礼,请他去做相国。然而,庄子却说:“我听说楚国有只神龟,被杀死时已经三千岁了。楚王用竹箱珍藏起来,并用锦缎覆盖其上,供奉在庙堂之上,请问,此龟是宁愿死后留骨而富贵呢,还是宁愿继续在泥塘之中自由自在的生活呢?”使者回答道:“自然是愿意继续生活在泥塘之中。”庄子说:“您请回吧,我也愿意在泥塘中自得其乐。”庄子如此清苦,却拒绝相国的职位,是什么可以让他视功名利禄为粪土,他的思想追求又是什么呢?

庄周梦蝶,是最为后人所称道的。庄子运用浪漫的想象力和美妙的文笔,描述自己做梦变成了一只翩翩起舞的蝴蝶,自由自在,非常快乐。突然梦醒了,僵卧在床的庄周,不知道是庄周做梦变成了蝴蝶,还是蝴蝶做梦变成了庄周。体现了庄周渴望摆脱尘世的喧嚣,进入逍遥之境。《庄子》一书的首篇即是《逍遥游》同样体现了庄子追求顺其自然,并最终获得无穷的自由的思想。庄子为什么会追求那种虚无缥缈的自由自在呢?

庄子生活在社会大动荡的时代,诸子百家的思想竞相绽放,但是他的理想却不能实现。因此,他对当时的社会现实极为不满,把那些追逐世俗名利的人讥讽为蝉与麻雀。当时统治者争权夺利,以下犯上,以臣弑君的现象层出不穷,以至于庄子发出“窃钩者诛,窃国者诸侯”的愤慨。

庄子和老子一样,也是以“道”作为天地万物的本源,认为“道”超越时空,无处不在,无形无色。正是由于庄子与老子的思想是一脉相承的,因此人们习惯将他们以“老庄”并称,把他看成是道家学派的重要人物。

庄子认为,一切客观存在不过是过眼烟云。因此,也就不需要将人的生老病死放在心上。据说,庄子的妻子死后,他的朋友惠子听说了,心里很难过,于是急忙到庄子家中表示哀悼之情,可让他意想不到的是,庄子却手拿木棍,一边有节奏地敲击着瓦盆,一边唱着歌。惠子忍不住指责庄子,庄子说:“生死不过是像春夏秋冬四季那样运行不止的一种规律,既然懂得这其中的道理,为什么还要哭哭啼啼呢?”

庄子的文章,想象丰富,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩,并善于采用寓言故事的形式,进行幽默的讽刺,对后世文学影响深远。如“庄周梦蝶”就充满了浪漫的情感、开阔的想象,引发人们对人生的思考。

历史的发展有时候真是出人意料,先秦时期显赫一时的道家,到东汉时竟然被一种宗教依托为主要的思想来源,从而产生了对中国影响深远的宗教——道教。

东汉末年,张道陵在四川创设五斗米道,以五斗米作为入道的费用,因此称为五斗米道。与张道陵同时代的张角则以《太平清领经》为经典创立了太平道,并于公元184年发动了黄巾大起义,加速了东汉王朝灭亡的进程。无论是五斗米道还是太平道,都把老子奉为教派的开山鼻祖,尊称为“太上老君”,老子的《道德经》也成为了道教的经典。道家的另一位重要人物庄子,也被道教称为“南华真人”,其著作《庄子》被称为《南华真经》成为道教的另一经典。但是值得注意的是,道家与道教并未合流,两者不能混为一谈。道家仅仅是一种思想文化流派,而道教则是一种宗教团体。道教不过是借助道家的思想作为其理论支柱,宣扬自己的宗教。

道家从它诞生的那一刻开始,就已经是充满了神秘的色彩,而道家所追求的精神境界,更是令世人可望而不可及。当道家思想融入道教理论之中时,人们更是对其顶礼膜拜。而道家与道教也在互相发展中,深深地影响着一代代中国人。