超英赶美——“大跃进”运动始末

1958年到1960年,在中国大地上掀起了一场声势浩大的“大跃进”运动。这场运动的发动,是从错误批判1956年经济工作中的反冒进开始的。1957年9、10月间,毛泽东在扩大的中共八届三中全会上,明确批判了反冒进,要求经济工作恢复1956年初的做法,实际上也就是急躁冒进的做法。会后,急躁冒进的情绪明显滋长起来。

1957年11月,世界各国共产党领导人云集莫斯科,召开共产党和工人党代表会议。受苏联成功发射第一颗人造地球卫星等情况的鼓舞,会议对社会主义国家在经济上赶超资本主义阵营做出了乐观的判断。苏联共产党领导人赫鲁晓夫提出,苏联要在工农业最重要的产品的产量方面15年赶上和超过美国。毛泽东则表示,中国要在钢产量15年赶上和超过英国。12月初,刘少奇在代表中共中央向中国工会第八次全国代表大会的致辞中,公开宣布了这一目标。此后,中国的工业生产和建设便纳入了赶超英国的轨道。

为了实现赶超的目标,毛泽东努力寻找快速发展经济的途径。在他看来,依靠广泛发动群众,不但取得了革命战争的胜利,也使社会主义改造获得了成功,对于加快经济建设,同样也能够适用。于是,他认为应当批判右倾保守,应该鼓起广大干部群众的干劲和热情。

有人说,1958年是毛泽东在建国后离开北京到外地次数最多、时间最长的一年。仅从1958年1月到4月,他就先后在杭州、南宁、成都、武汉、广州等地主持召开了一系列有中央领导人和地方负责人参加的会议,以部署和发动“大跃进”。在这些会议上,毛泽东多次严厉批判了周恩来、陈云等主持的反冒进,主持制定了指标过高的国民经济计划,提出了要使地方工业产值5到7年内超过农业产值、中央和地方的生产计划要实行三本帐等要求。这一切,急剧滋长了经济建设方面的急躁冒进情绪。

三年“大跃进”的正式起点,一般被认为是1958年5月的中共八大二次会议。这是中共党史上唯一的一次党的代表大会的第二次会议。这次会议,制定了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线,正式否定了1956年的反冒进。会议强调,建设速度是社会主义革命胜利后摆在我们面前的最重要的问题,认为我们已经进入了马克思所预言的“一天等于二十年”的伟大时期,经济文化事业完全能够以远超过西方发达国家的速度发展。会议按照7年超英、15年赶美的要求制定的第二个五年计划建议指标,与1956年八大一次会议通过的第二个五年计划建议相比,工业方面普遍提高了一倍左右,农业方面则提高了20-50%。八大二次会议后,“大跃进”运动普遍发动起来。

由于正值夏收,因此,“大跃进”首先表现为农作物产量的虚报浮夸。当时,《人民日报》报道了大量的农作物亩产量放“卫星”的消息。《人民日报》发表的社论公开宣称,“人有多大胆,地有多大产”;“不怕做不到,就怕想不到”;“只要我们需要,要多少粮食,就可以生产出多少粮食”。

在虚报浮夸的气氛下,1958年8月在北戴河召开的中央政治局扩大会议误以为粮食问题已经解决,要求省一级党委把注意的重心转到工业方面来,确定1958年的钢产量指标在1957年353万吨的基础上翻一番,达到1070万吨,1959年则实现赶超英国的目标。9月1日,《人民日报》发表了《全党全民动员起来为实现1070万吨钢而奋斗》的会议公报。

确定钢产量翻番的指标时,1958年钢的生产只完成了400多万吨。要想实现翻番目标,就必须在余下的四个多月时间内完成600-700万吨的生产任务。在钢铁工业及配套工业的生产能力不足的情况下,显然是非常困难的。因此,就连提出翻番任务的毛泽东本人,也发出了“夕阳无限好,只是近黄昏”的感叹。

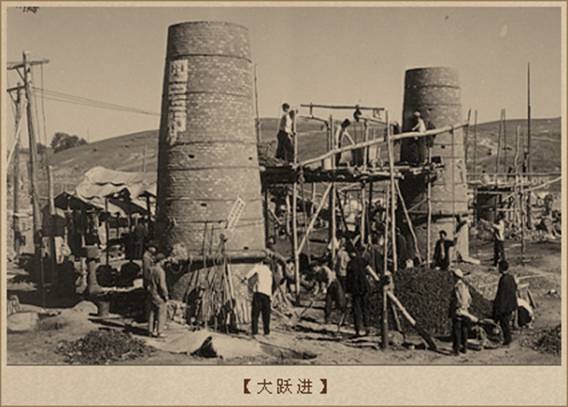

为了实现目标,不得不采取非常措施,全民大炼钢铁。到年底,全国参加大炼钢铁的劳动力达到9000万人。建起的土高炉和小高炉多达几百万座。不但工厂、公社,而且机关、部队和学校,到处建起了土高炉,办起了炼铁场。就连宋庆龄和梅兰芳也参加了大炼钢铁。

土法大炼钢铁,原料极其缺乏。没有炼铁用的焦炭,就用普通煤炭。煤炭不够,就砍伐树木烧成木炭代替。高品位的矿石缺乏,就用低品位的矿石代替。没有矿石的地方,甚至把家庭做饭用的铁锅等铁器砸碎,当成了炼铁的原料。

经过几个月的蛮干,加上相当程度的虚报浮夸,到年底,宣布钢产量达到1108万吨,生铁产量达到1369万吨,算是完成了北戴河会议确定的钢产量翻番的指标,但给国民经济的发展造成了严重的危害。

对于“大跃进”运动中出现的问题,中共中央在1958年11月发现后开始纠正。11月底12月初在武昌召开的中共八届六中全会,指出了指标过高、比例失调的问题,大幅度压低了原定的1959年国民经济计划主要指标。1959年4月,在上海举行的中共八届七中全会,再次压低了1959年国民经济计划主要指标。之后,又压低了钢产量指标。在调整指标的同时,党的领导人在经济建设问题上也开始取得较为深刻的正确认识。毛泽东得出了“大跃进”的重要教训是没有搞好综合平衡,是权力下放过多,应以农、轻、重为序来安排国民经济的正确结论。

令人遗憾的是,1959年夏天在庐山举行的中共中央政治局扩大会议却打断了纠正错误的进程。召开庐山会议的本来目的是进一步总结1958年以来工作中的经验教训,落实部分计划指标。但是,在会议初期的讨论中出现了不同意见。一些人认为应当进一步纠正“左”的错误,另有一些人则认为不应再提纠“左”,以免影响干部群众的积极性。在此情况下,彭德怀担心工作中的问题得不到很好解决,便给毛泽东写了一封信,反映了自己对于继续纠“左”的意见。毛泽东将彭德怀的信印发会议讨论,接着,又发表了措辞严厉的批评讲话。之后,会议气氛急转直下,变成了对彭德怀以及支持他的意见的黄克诚、张闻天、周小舟等人所谓“右倾机会主义”的批判。

庐山会议后,在“反右倾”的政治压力下,许多已被指出正待纠正的错误重新发展起来。特别是在进入1960年后,在“开门红、满堂红、红到底”的口号下,一再提高各项生产指标,掀起了更大规模的“大跃进”,给国民经济的发展造成了严重的破坏。

由于“大跃进”等错误,1959年国民经济就开始出现困难。经过庐山会议后的继续“大跃进”,加上自然灾害和苏联政府1960年7月撕毁合同的影响,国民经济困难更加严重。农业和轻工业生产大幅度下降,人民生活用品特别是粮食的供应极度紧张,在不少地区还出现了大量人口非正常死亡的现象。

发动“大跃进”的本来愿望是快一些让人民群众过上好日子,结果却出现了这样令人痛心的事实。这是欲速则不达的最典型的教训。